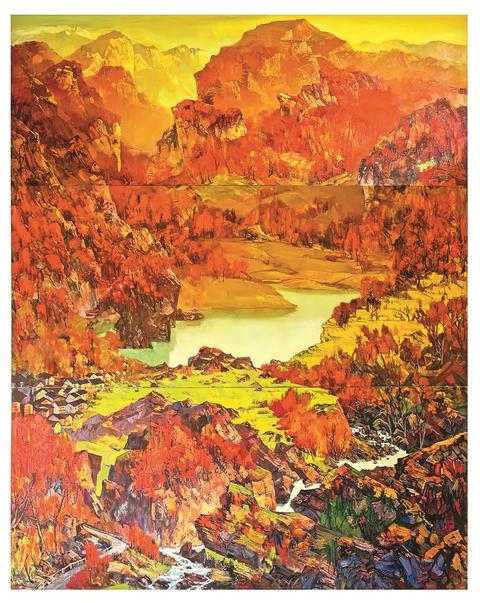

巨幅巴山秋色油画 (暂未完稿)

层林尽染觅巴山秋色,峰峦叠嶂现人间胜景。近日,在515艺术创窟入驻艺术家龙飞工作室内,一幅长4.7米、宽6.2米的巨幅油画正步入创作尾声。

序曲·巴山秋色

红、黄两色的主色调,铺就了大巴山色的暖意融融。远处,绵延不绝的群峰巍峨缥缈,原始粗犷的岩崖嶙峋陡峭;近处,潺潺不断的小溪叮咚流淌,白墙黑瓦的村居静卧山间……如若不是一旁有零星散落的颜料,置身画前,仿佛打开了那扇通往巴山秋意的时空之门。

世间万物皆可描绘,为何选择大巴山作为创作主题?“大巴山是一座值得众多艺术家去不断挖掘和探索灵感来源的艺术宝库,在这样一个历史文化悠久、红色文化传承的瑰丽之地,曾孕育和培养出了一批又一批钟情于展现大巴山风土人情的优秀艺术家。”作为本次巨幅油画的主创者,艺术家龙飞在接到邀稿之初,第一个浮现在他脑海里的便是家乡山河的秀丽之姿。他说,生于斯长于斯,大巴山的一草一木早已融入他的血液之中,令人魂牵梦萦。

从河流的曲直,到山石的纹理;从刷子出场,到刮刀上阵;从不露笔触的平涂,到浓稠突出的堆砌,再加上反复晕染与叠加……当感官从画面内容上抽离而出,其背后的创作技法赋予了大巴山更为灵动的生命张力。“虽然我们选择以油画的方式进行表达,但在构图方面我们则运用了中国画的元素加以呈现。”据龙飞介绍,不同于西画常用的焦点透视,中国传统绘画中的散点布局更能渲染作品的故事性和氛围感,在浪漫具象的无限风光里增添了一抹独属于国画的淡雅气质和幽然神韵。

当然,艺术绝非风景的直接复制,而是给予人们观察和探索时代的又一种视角。“在这件作品中,我们还注入了以新农村聚居点为代表的时代元素,希望能够以一种含蓄的美感和诗意的表达来反映乡村振兴铺展的宏伟蓝图。”龙飞补充说道。

主题·多人同绘

相较于小尺幅的作品,大尺幅的绘画自然而然地透露着一股磅礴之气,散发出强烈的视觉冲击力。而这也意味着,尺幅越大的作品往往需要汇聚成倍增长的精力和心血。

据了解,除负责小稿和主笔的龙飞外,参与此次创作的还有多位515入驻艺术家。从参加早期铺色的冉启泉、郭玉川,到负责后期创作的徐灏、蒲明、张全普,当6位风格迥异的艺术家携手于同一件作品的诞生,一场关于个人风格克制和整体画面协调的火花就此点燃。

不同于自我创作的特立独行,多人合作意味着愈加频繁的语言交流和思维碰撞。如何把握其中的度,依靠的是诸位艺术家多年相处的默契配合以及对艺术理想的执着追求。“5月起稿,6月动笔,从前期酣畅淋漓的泼洒到后期一笔一画的推敲,我们全身心沉浸在艺术切磋和商讨的辽阔天地里。”提及配合,徐灏如此说道。原来,律动在前松后紧的创作节奏里,这场看似禁锢个人风格张扬的游戏,给各位艺术家带来的,却是在寻觅到的契合点下一次又一次见证彼此对于艺术的浪漫信仰。

正是艺术的见解因人而异,或许是因为溪流的冷暖色调不同,或许是石子的堆放造型散乱,又或许是察觉到作品静态有余而动态不足……面对画面的改变与呈现,他们之间偶有争论。

“与其说是争论,倒不如看作是对作品完整度的斟酌和坚持。”蒲明表示,当各抒己见走向达成共识,专业性与专业性的碰撞成就了从一张白布到一里山河的精彩转变。

终章·登台亮相

“原本我们将整幅油画分为三个板块进行创作。”张全普告诉记者,由于工作室墙面高度的限制只能同时容纳两块板的拼接,所以截至目前,还没有人能亲眼领略三块板相连后大巴山的整体风貌。

尽管数米的创作高度需要艺术家们借助铁架爬上爬下,在达城近期居高不下的温度里,每一次作画皆以大汗淋漓收场。可无论是精心雕琢的细节,还是疏密得当的留白,艺术家们丈量着图画里的田野阡陌,在这约30平方米的大小中肆意勾勒,谱写了一支支融入秋色的悠扬赞歌。

据悉,这件作品目前进度已达到90%,预计将于8月中旬完成画面的全部创作。在接下来的一段时间内,参与主创的艺术家们将争分夺秒对作品进行最后阶段的完善和补充,而对于油画的名称,他们则不约而同卖起了关子。

届时,这幅耗时多月、气势恢宏的巨幅佳作将带给达城市民怎样的惊喜和体验,我们对515艺术创窟拭目以待!

□达州日报社全媒体记者 王静