冕宁苹果丰收 李万秀 摄

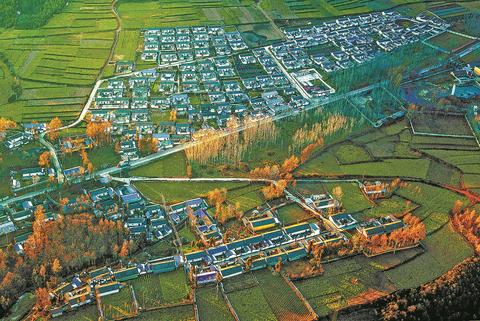

凉山彝家新寨 凉山州委宣传部供图

西昌邛海

凉山,我们一次也没去过!

大山、荒凉、贫穷,这是脑海里多年来对遥隔千里的凉山定下的刻板印象。

美景、蝶变、希望,这是近些年去凉山旅游回来的亲朋给我们带来的描述。

10月18日,在接到四川省报纸副刊研究会和四川经济日报社发来的凉山彝族自治州建州七十周年之际前往凉山采风活动的邀请函后,我们没有丝毫犹豫,立即报名参加活动。和凉山来一次最为亲密的接触,还有什么能比这更让人兴奋和期待的呢?

初识凉山

10月24日,一早从成都出发,天气阴沉,时而有几颗雨滴飘在车窗上,想着天气预报里说接下来川西这几天都会下雨,心里不禁有些小小的失望。不料,越往川西,天空越明净,进入西昌服务区时,阳光透过云层洒下来,举目之处,都罩上了一层金色。“凉山看到我们来了,立马阳光灿烂!”同行的媒体朋友皆欣喜不已。

快到西昌城时,高速公路的两旁全是葡萄种植园的白色塑料大棚。拍了一张照片发到朋友圈,有朋友以为是一望无涯的波浪,回了一句:这不会就是邛海吧,浪花很壮观啊!

夜色袭来,车子行进在西昌市迎宾东路,两旁的绿化带,住宅楼,很美,很新。

住到了邛海旁边的观海听涛酒店,秋虫低语,安然入睡。

25日,清晨七点起床。虽然后面的日程专门安排有参观邛海湿地公园,但我们已经按捺不住先睹为快的冲动,步行几分钟后就到了邛海边,在亲水栈道上漫步。此时,除了一些晨练者,耳边唯有鸟鸣声声,用手机拍下几只戏水的野鸭,晨风拂过,一股清新之气直入心扉。

上午到邛海宾馆参加凉山举行建州70周年庆祝活动新闻发布会。发布会上,先看了凉山彝族自治州的一个宣传短片,片中的那些山,那些水,那些事,那些人,让我们眼前一亮,心生震撼。

凉山州委副书记范继跃向30余家中央和省市(州)级媒体介绍了凉山建州70年来的主要成就。

1952年凉山彝族自治区成立,1955年改称为凉山彝族自治州,1978年与原西昌专区合并成立新的凉山彝族自治州。70年来,凉山在“一穷二白、百废待兴”中艰难起步、曲折探索,团结奋斗迎来千年之变,实现了从奴隶社会到社会主义社会,从贫穷落后到全面小康的两次历史性跨越。

2021年凉山州地区生产总值、地方一般公共预算收入、城乡居民人均可支配收入分别达1901亿元、172亿元和37452元、16808元,比建州之初分别增长4320倍、3865倍、120倍、800倍。凉山建州70年来,在党的坚强领导和党的民族政策光辉照耀下,历届州委、州政府团结带领全州各族干部群众承关爱而奋起、化感恩为力量,用实干绘就了一幅从封闭到开放、从落后到进步、从贫穷到小康的壮美画卷,走出了一条具有凉山特色的高质量发展路子。

70年来,凉山经济发展实现历史性跨越,城镇建设从零起步,在城镇框架布局、内在功能、外在形象上全面“破茧蝶变”,交通建设取得重大突破,凉山人民生活实现历史性提升。

凉山州将于11月4日至6日在西昌市举行建州70周年系列庆祝活动。庆祝活动的主题为“感恩奋进铸就七十载辉煌·牢记嘱托书写新时代华章”,庆祝活动包括花车巡游、文艺演出、成就展示、州庆年惠民利民重点建设项目展览展示等内容。

听到庆祝活动如此丰富多彩,我们心里不由得暗想,要是再晚几天来采风,岂不更爽。

“欢迎各位媒体朋友在接下来的采风活动中亲眼见证我们凉山的历史之美,人文之美,山水之美!”走出凉山建州70周年庆祝活动新闻发布会会场后,想到自己以前对凉山的认识,不禁有些汗颜。

寻梦泸沽湖

在前往泸沽湖的路上,泸沽湖的美景传说和摩梭人的“走婚”习俗是我们热议的一个话题,《凉山日报》副总编辑何万敏面对我们接二连三的提问有些应接不暇:“各位稍安勿躁哈,到了泸沽湖,会有专业的讲解员来为大家释疑解惑!”

当车辆驶入四川泸沽湖景区的大门,一位身材微胖,脸上洋溢着热情的摩梭女子迎了过来:“我是喇燕,摩梭博物馆的讲解员,很高兴各位嘉宾来到我们美丽的泸沽湖!”

此刻,天空幽蓝,阳光跌进温柔的湖,映得草海一片金黄。

作为一颗镶嵌在川滇两省交界处的“高原明珠”,泸沽湖三分之一在云南,三分之二的湖面和主要的景区景点均在四川省凉山州盐源县境内。这里,有天赐的高原湖泊,更有世居湖畔、古老而神秘的摩梭人。

“目光所及皆图画,步履所至尽仙源。”我们乘船驶入湖心深处,湖水清澈见底,一朵朵白色的海藻花随波舒展,慵懒的芦苇摇曳生姿,成群的海鸥围着船儿翩然飞舞。传奇的王妃岛、冷峻的女神山、神秘的走婚桥、古老的祖母屋……青山远黛,近水含烟,一步一景,美轮美奂,一大群平时舞文弄墨的记者编辑,此刻却找不到恰当的词语来表达所见所感,只是一个劲地夸:“美,真的美!”

在摩梭博物馆,在讲解员的解说下,我们对摩梭族源之谜、香格里拉之谜、摩梭母系家庭和走婚的起源、摩梭人的饮食、摩梭人的节庆等,算是有了一定的了解。

“深蓝色的湖水如水晶般清澈,小岛像船只一样飘浮在平静的海上,一切都是宁静的,真是一个适合神仙居住的地方……”这段关于泸沽湖的赞美,来自美籍学者约瑟夫·洛克一百年前在盐源写下的一本游记。

是的,泸沽湖真是一个神仙居住的地方。更难能可贵的是居住在这里的摩梭人,至今仍保留着男不娶、女不嫁的走婚习俗,被人类学界誉为:母系氏族的“活化石”“东方的女儿国”。

诗与远方,在这里被一湾天生的湖水和神秘的摩梭文化完美融合。

“寻梦,撑一支长蒿,向青草更青处漫溯;满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌……”夜深了,望着满天繁星,站在泸沽湖边,耳边恍然响起志摩先生的声声吟叹。

盐源苹果“红”

10月27日,我们走进了凉山州盐源县兴隆镇的现代苹果园区。

“动作麻利点,苹果下午就要发车。”在现代苹果园区的观景台处,20余个女工排成排,浙江水果收购商贺军正催促着她们把一个个又大又红的苹果分拣进包装盒里,再抬上一辆大卡车上。

“反正我就觉得盐源苹果比其他苹果好吃,每年我会来买走200吨左右。”贺军说,他从2015年就开始“锁定”盐源苹果,每年8月,当盐源早熟品种一上市,他就会到盐源住上3个多月,守着给客户们发货。

走进观景平台不远处的苹果园里,漫山遍野的苹果林一眼望不到尽头,红彤彤的苹果在阳光的照耀下与蓝天相衬,犹如一颗颗亮闪闪的小灯笼挂满枝头。林间,运输苹果的机械车在苹果林间来回穿梭,一群群农民正手提篮子,忙着采摘。

诱人的果实不仅映红了村庄,映红了农民的笑脸,更鼓足了村民的口袋,为农民带来了生活的“甜”。

在盐源县龙塘镇下海村,村民童文芬的独家小院门口贴着大红的门联:“好景迎来千秋福,春风送进八方财。”走进院子,花团锦簇,桂花飘香,400多平方米的楼房宽敞明亮。

“我们没什么文化,全靠政府的带领和支持,现在家里种了70多亩苹果,加上其他种养殖项目,每年毛收入能达到100万元。”童文芬说,以前家里住的是土墙,解决温饱都是问题,后来在政府的引领下开始种苹果,改变了这个家的命运。

据悉,盐源苹果自1958年引种试栽发展至今,历时六十多年。从无到有、从弱到强,面积和产量分别占四川省苹果栽培面积和产量的51%和65%,苹果从业人员9.88万人,占全县总人口的27.58%。

目前,盐源县已成为国家级标准化苹果生产示范区、西南地区最大的苹果生产基地、西南冷凉高地产区的核心产区,是全国高原地区苹果第一县。2022年全县苹果总面积为42.2万亩,年产量60万吨,产值30亿元。

今年8月,一箱箱苹果从盐源被送上出口越南的货车。从产地直接走出国门,盐源苹果实现攀西地区苹果的首次自营出口,为盐源县果农增收致富开启新的征程。

在采访完盐源县现代苹果园区后,四川经济日报社社长、总编辑李银昭的感慨让我们深以为然:“我们来到了这片果园,透过盐源县苹果产业的发展,我们触摸到整个凉山农业产业发展变化的脉搏,从凉山苹果的‘红’,看到凉山人民生活的‘甜’。盐源的苹果走了有多远,我们就能感受到凉山整个变化有多大。”

意犹未尽游西昌

从盐源回到西昌县城后,天色已晚,在唐园吃了一顿美味的火锅,来不及转悠,就匆匆赶到建昌古城。

古砖青瓦,巍峨雄城,经历了时光沧桑的古城在现代光影的映照下流光溢彩。

“建昌古城是目前西昌保存最完整的古城遗迹,四川最大的木结构城市群落。古城延续了明清时期以来‘扇形城郭、十字为轴、直街曲巷’的传统空间布局。近年来,我们全面启动建昌古城保护更新项目,整体性推进建昌古城复原打造,以充分保护现存遗址遗迹为核心,力争复原古城风貌,重塑城市肌理。”西昌市文物管理所所长马玉萍带着我们穿过建平门,走过四牌楼,一路介绍着古城的悠久历史,让我们触摸那些泛着青光的城墙古砖。这座明清时期的军事要塞、商贸重镇穿过历史的光阴,在玉萍大姐的解说中再现昔日风华,让我们深深感受到西昌这座六百余载历史古城的蝶变重生与新时代的脉动。

“明天要走的地方多哦,安哈镇、湿地公园、鸟类博物馆、大石板村,大家早点休息!”我们本准备在古城好好转一圈,随行的工作人员对我们进行了友情提示,只好作罢。

素有“西昌后花园”之称的安哈镇,紧邻螺髻山景区和邛泸景区,辖区旅游资源丰富,彝族风情浓郁。

“我们达州人平时也会喝点早酒,不过那是白酒,这么早端着大玻璃杯喝红酒倒是第一次!”次日一早,在安哈镇的西昌正大酒庄,我们和同行者一边打趣一边在品酒师的悉心指导下细品红酒,随后马不停蹄地赶到长板桥仙人洞景区。走出仙人洞后,一上午的时光倏然而逝,当地农家乐的美食又在等着我们,一番大快朵颐后,叹一声:美景美食不思归!

行走西昌,必到邛海。

青山碧水白沙滩,银光闪耀邛海畔。沐浴着午后的秋日阳光,我们从长板桥下来后到了邛海国家湿地公园,踩着细软的白沙滩,一碧万顷的邛海向我们展示她独有的魅力。

邛海是四川省内第二大天然淡水湖,是西昌人民的“母亲湖”。2009年以来,凉山州和西昌市党委政府坚持以“打造国际重要湿地”为目标,累计投入50余亿元,生态搬迁邛海周边群众5万余人,完成了邛海湿地抢救性保护工作,修复湖滨带32公里,最大限度恢复了湖泊湿地水域,自然生态系统逐步修复,分6期建成2万亩城市湿地。

如今,邛海国家湿地公园,集中式饮用水水源地水质达标率100%,有维管植物498种、鱼类42种、鸟类210种,获评“国家生态文明教育基地”“国家湿地公园”“全国首批美丽河湖优秀案例”等数十项国家级殊荣。

今年10月,历时9个月提升改造后的邛海西岸湿地公园以全新面貌再次惊艳亮相。公园在保留原有湿地生态美景、文化记忆的基础上,传承自然山水造园底色,在生态、文态、业态、形态“四态”上全面提升,再谱发展新篇章。

我们乘船横跨邛海,走访了湿地公园里以鸟类摄影艺术、鸟类多媒体艺术为特色的西昌艾雅康鸟类生态博物馆,“鸟类博物馆和湿地公园相得益彰,体现了人类尊重自然,顺应自然,保护自然的使命感。”大家在边走边看中,感受城市发展与邛海生态保护协同共生,山、水、城相依,人与自然和谐相融的独特生态环境。

在采访完经过茶马古道文化浸润的大石板村后,已是夜色苍茫。想着第二天就要离开西昌,心里竟然生出几分不舍,还有那么多景点没来得及细看,还有那么多的美食没有品味……“这样也好,留点念想!下次有机会再好好地来个西昌七日游!”

冕宁带来的感动

10月29日,我们站在冕宁县宏模优胜社区油橄榄基地的山顶,俯瞰山下万亩橄榄林,再看看眼前这位面色黝黑的七十岁老人,情不自禁地为他多次鼓掌以表敬意。

老人名叫林春福,是一位台商,现为元升集团董事长。2012年,林春福来到冕宁试种橄榄。经过这些年的发展,当初的600亩“试种果”已拓展成25000亩的油橄榄庄园,种出了世界顶级的优质油橄榄。

“我们结合本地气候特点,严格参照世界优质冷榨橄榄油果实采摘标准,在果子颜色10%青色、70%黄色、20%紫色时采摘,当天手工采摘青黄色初熟的橄榄鲜果在24个小时内压榨完成,生产出的橄榄油达到了全球不到2%产量的生饮级别品质。”林春福说到公司生产的的“澳利欧”特级初榨橄榄油时,骄傲之情溢于言表,从2015到2021年,该产品连续7次获得“中国(广州)国际食用油及橄榄油产业博览会金奖”,2018年,更是获得全球最大规模橄榄油竞赛——洛杉矶特级初榨橄榄油竞赛金奖。

林春福回忆起当初为了油橄榄基地选址走遍了云贵川,十多年来经历的风风雨雨,在老人平缓的诉说中格外让人动容,“公司一步步发展壮大,带动着老百姓一起富裕,再多的苦与累都值得!”

宏模镇镇长王剑告诉记者,在公司基地有土地流转的贫困户,除相关流转费及分成的前提下,基地按照贫困人员的劳力情况,优先保障其在基地的工作量及劳务收入,帮贫解困效果显著。油橄榄产业发展需要年用工量达到10万多人次,已带动宏模、泸沽、河边、漫水湾镇6800多户农户增收。这一颗颗小小的绿橄榄,变成了农民致富的“金果实”。

离开元升公司后,我们来到了彝海结盟纪念馆。在冕宁,以红色传奇打造文旅新高地是其最显著的一大特色。

80多年前,在冕宁,刘伯承司令员和彝族果基家支首领果基约达(小叶丹)在彝海边歃血为盟,结为兄弟,为红军顺利通过百里彝区以及此后的强渡大渡河、飞夺泸定桥赢得了宝贵时间,谱写了民族团结的壮丽诗篇。

80多年后,作为凉山州唯一的革命老区县,冕宁这片热土上涌现出了红军长征纪念馆、彝海结盟纪念馆、红色冕宁纪念馆、陈家大院纪念馆、红色文化草地公园等一个个红色景区,红色故事、长征精神演绎着新的时代传奇。

迈步走进彝海结盟纪念馆内,看到里面保存的彝海结盟时期的珍贵文物,大刀、党旗、草鞋、步枪等一件件展品、资料,我们对红军长征路上“彝海结盟”的那段故事肃然起敬。

在彝海结盟纪念馆几公里之外,曾经的贫困村“彝海村”如今变成了面貌一新的彝海村结盟新寨。

这里,属于典型的高寒山区,曾是彝族聚居村落的贫困村。2016年,在中国人民解放军战略支援部队的对口援建下,依山而立、错落有致的36栋民房、1栋幼儿园综合体和4栋彝家乐及相关配套基础设施在美丽的彝海湖畔落成,这里被群众亲切地称为“结盟新寨”。同时,在四川能投集团的支持下,将彝海村纳入彝海景区旅游开发总体规划,探索以旅游产业带动经济发展。

我们在彝海村村委会副主任毛金全的带领下,现场对比调研了房屋亮堂、家家小洋楼的新寨和色彩灰暗、墙体破败的土屋旧址,深刻感受到了村子的巨大变化,见证了新时代的“彝海结盟”传奇。

行走在采风最后一站——冕宁的土地上,我们深深感受到了同胞一家亲、彝汉一家亲的深情厚谊,那些感动不时袭上心头,让人难以忘怀。

□达州日报社全媒体记者 郝良 李斌