无声的军号在心中响起,老兵们颤颤巍巍地举起右手庄严地敬礼——神圣的军礼!80多年前一场艰苦卓绝的抗日战争,他们为了捍卫民族独立与尊严,立下了“伤时弑血,死后裹身,勇往直前,勿忘本分,倭寇不灭,誓不回川”的誓言。

80多年前,川军先后有350万将士奔赴抗战前线,而延绵的大巴山区有17.9万达州儿女走出四川,用最简陋的武器和最差的装备与日本鬼子作战,在最艰苦残酷的战争前线都有川军不怕牺牲的身影!

从2023年11月开始,达州市民俗摄影协会龚伟、张纪唐、王吉明、王新、王庆科、彭晓君、向仕文等会员历时两个月,行程3000多公里,在有关部门和四川省抗战历史文化研究会的支持下,以及杜咏等爱心人士的帮助下,组织开展了探望达州健在的抗战老兵慰问活动,为老兵送上爱心,并用镜头抢救性拍摄记录英雄的抗战故事。

达州健在的10多位抗战老兵,均为100岁左右的老人。2023年12月5日,我们探望了96岁的老兵蔡向安,7天后,就突传噩耗,蔡老走了。害怕追不上他们如风消逝的身影,我们只有争分夺秒地记录和他们相处的每一个瞬间……

“我是从死人堆里爬出来的!”

余洪贵:生于1922年12月,渠县涌兴镇人,现年101岁,家住渠县城育才小区,1940年入伍抗战。

余老一生颇具传奇色彩,从11岁开始就奔行在枪林弹雨之中。1933年10月,余老跟随红军徐向前部,进入儿童红军宣传队。“我们当时就在通南巴平一带进行宣传,现在我都还记得当年的那些宣传词——‘你在打,我在退,我们是通南巴游击队’‘打倒地主恶霸,打倒土豪劣绅,建立红色政权’。杨森的20军与徐向前的部队激战两个月,徐部被迫撤退,我们儿童红军宣传队与部队走散,四处打听了几个月,还是找不到,没有办法,就风餐露宿,于1935年热天才回到渠县老家。”

后来余洪贵被抓了壮丁。1941年3月随同2000多名新兵从大竹出发,5月到达固原,编入57军第97师运输连。“我是从死人堆里爬出来的!”余老指着自己大腿上的枪伤,讲述和日军血战的那段往事。“在固原附近的机场训练三个月,从中卫、榆林,到达五台,由北向南向日军进攻,一直打到河南。在河南常家湾与日本兵打仗,第97师在灵宝、牛庄一线展开防御、修建工事,我们以血肉之躯,抵御日军炮火。傅维藩师长率第97师要掩护其他部队撤退,便与日军苦战死拼。我们3000多人只剩300多人……我的大腿被日军子弹击中倒下,流血太多就昏迷了。日军撤退后,打扫战场的兄弟发现我还活着,赶紧将我送到野战医院疗伤。”

抗战胜利后,1949年2月,余老随部队在成都投诚起义,成为一名解放军战士,编入西南军区通讯处直至复员。当四川省抗战历史文化研究会的志愿者为其送去抗战纪念章,并请他按下抗战老兵手印时,他忍不住热泪盈眶:“俗话说‘大难不死必有后福’,爱人陪伴着我,晚辈又孝顺,日子越过越好,你说这是不是最大的福气!”

“灵宝战役,我军拼死抵抗,至此潼关再无战事”

罗奎:生于1923年,渠县清溪场人,现年100岁,家住渠县城英伦城邦小区。1942年入伍,先后在河南灵宝、陕西潼关、广西等地与日军作战。

1944年夏天,日军入侵河南灵宝、陕县(现三门峡市陕州区)一线,要进入潼关,占领西安,部队务必赶在日军到达之前驻守关隘,抵抗日军。当时正是麦子成熟的季节,步兵赶紧帮老百姓抢收麦子,工兵就在收完麦子的土地上昼夜不停地修筑战壕。

灵宝战役是豫西会战中规模最大、战斗最激烈,也是牺牲人数最惨重的一次战役,前后打了20天。中国军队投入兵力10万,罗奎所在的第8师担任主力,与97师共同防御。“日军的武器比我们好,而且还有重炮和坦克,空中又有飞机轮番轰炸,导致我们伤亡很大。当时,我们没有对付坦克的武器,只好把手榴弹绑在一起,放在日军正在进攻的坦克下面,另外就是埋雷,实在没有办法,就挖壕沟来阻止日军的战车。战斗太惨烈了,一发炮弹飞来,有的士兵当场被炸成几块,鲜血染红了麦子地。我在一线阵地上给伤员进行简单的包扎、止血后,由担架队将伤员送往战地医院或后方医院。”

罗奎回忆:“军长刘安祺在撤退时,因为太累,连马都骑不稳当;第8师在灵宝战役中伤亡8000多人,王副师长壮烈殉国;97师和军部被突围的日军反包围,死伤过半;师长由于提前撤退,被枪毙在临潼……日军伤亡同样巨大,不仅没有占到便宜,而且没有达到占领潼关的目的,只有撤退,至此潼关再无战事。”

“保家卫国,义不容辞。现在国家强大了,老百姓生活越来越幸福,我们这些活着的,还有那些与日本鬼子进行殊死战斗牺牲的战友们在九泉之下,都倍感欣慰!”

“这一仗为‘鄂西大捷’奠定了基础”

唐成发:生于1924年,现年100岁,达川区金檀镇人。1942年入伍,先后在宜昌、鄂西王家山等地与日军作战。

唐成发回忆道:“我在军政部直属重迫击炮第4团。那时候炮还没有拉来,一个人发两个美国造的手榴弹,一个班一挺捷克机枪、两支步枪,训练都是用木枪练习刺杀,过了很久才装备了重迫击炮。大炮两边有很重的铁滚子,8个人抬,炮管有两米长,脚架两人抬,座盘也要两人搬,一门炮24个人的编制。部队驻扎在宜昌茅坪陈家冲,日军住在对面。有命令来了,要求带上自己的弹药和武器,轻装前进。晚上树枝扯着衣角,路边有不少很深的水坑,一旦掉下去就上不来。”

老人说:“1943年5月,日军为了减轻印缅作战压力,急于攻占重庆,集中十余万兵力投入战斗,鄂西会战开始。重迫击炮第4团在王家山和黑狮子堡参加战斗,全团布置好了40多门15厘米口径的重炮,严阵以待。从炮镜里看见大批日军进村时,按照指挥官命令,测准密集敌人进行炮击。战斗中,迫击炮山地作战的优势更明显,闪电式地向日军发射上千发炮弹,炸得鬼子东躲西藏,仅仅两天时间就打死日军数百人,这一仗打得很漂亮,满地都是日军尸体。这一仗也减轻了第18军在石牌激战的压力,这次战役后,中国各部队开始全线反攻,接连重创敌军,取得了‘鄂西大捷’。”

日军投降的时候,唐成发被分配在长沙押解和看管日军俘虏。抗战胜利后,他离开部队,从湖南一路辗转返回老家。

“大家把迫击炮朝天鸣放,庆祝来之不易的胜利”

李祥:生于1924年,现年99岁,家住渠县新市乡飞燕村五组。

1942年10月,19岁的李祥在营山靖德中学读书。回家拿伙食费时在路上被顺营师管区抓丁入伍,第二天步行到南充,新兵交运输18团的连长孙鹏山验收,“孙连长说师管区这样做有些不妥,不过他也没有办法,现在文书跑了,我是个文化人,接替文书工作,上士军衔,吃连部伙食,不下操。然后连长就安排我在庆江楼上写简历,孙连长看后夸我写得不错,劝告我不能开小差,负责保管他的皮包和印鉴。”

没过多久,部队几十辆辎重车开到泸州城,住了一个星期,出发到赤水河,再到云南,李祥被分到71军87师,部队驻防大理、下关和鹤庆。转眼到了1943年,“日军逼近保山,飞机狂轰滥炸,山上粗大的松树全部被炸光,野兽、蟒蛇都活不下来。部队防守怒江东岸,53军和54军也来了。日军构筑的工事用石头筑墙,非常坚固,顶上加层钢板,周围有铁丝网,工事侧面留有机枪眼,杀伤力很大,前沿阵地上还布设了许多压发式、延时性地雷。双方在防线上互相炮击,地上的土被炮弹炸翻了很多遍,浮土都过了膝。越过怒江后,进攻龙陵日军,在松山要塞与日军进行了一场恶战,我们死的人不少,尤其是四川人。沿滇缅公路正面主攻龙陵,城墙太厚,一般的炮弹硬打打不动,日军的武器配备非常好,也很顽固,师部就组织敢死队轮番攻击,上去的士兵伤亡太大,后来是美国飞机帮忙轰炸,使日军疲于应战,经过8天的进攻,才打到龙陵城里,日军大部被歼,百余人被俘。随后继续向滇西缅北反击,攻克畹町附近的回龙山。打通了中印公路后,大家把迫击炮朝天鸣放,庆祝来之不易的胜利。”

“一寸山河一寸血,十万青年十万军”

王家瑞:生于1926年,现年97岁,原籍达县柴市街帝主宫王家大院。

1944年,尚在求学的王家瑞投笔从戎,乘机飞抵印度列多,加入驻印远征军与日作战。国难之时,他们入伍从军;抗战之中,他们浴血疆场。“在印度训练时,当时的部队给养还不错。官兵等级不一样,吃的、用的东西也不一样,他们住的是帐篷,用的是气化炉,还可以煮咖啡。”训练数月后,王家瑞被选入孙立人所辖的新一军军部重炮营,参与八莫、南坎、密支那等战役。八莫收复后,当时俘虏过不少鬼子,大多送到云南的楚雄关押。

在王老的记忆中,他曾和一个日军俘虏进行过一次交谈。“我现在都还记得这个鬼子的名字,叫岩永京吉。我当时问他在家是做什么的,怎么跑来中国打仗?岩永京吉说他在日本的职业是老师,因没有兵源,就被日军军方抽丁征来了。由此可以想见,当时中日之战是多么的残酷和惨烈。”王老回忆道:“八莫收复后,孙立人还在八莫建了一所华夏学校,至今还在。”

1945年8月15日,日军投降,王老所在的新一军奉命接收广州。“我们让600名日军俘虏参加劳动,修建了新一军阵亡将士公墓和纪念碑,修建款是我们全军自己捐的。”1949年,王老坐船经上海到台湾基隆,进凤山军校学习毕业,后以少校军衔退役。

“到台湾后,与兄弟姊妹断了音讯,家人都以为我早死了。后来,两岸‘三通’,才和家人联系上。”因恋故思亲,王家瑞于1988年3月回到家乡达州定居,结识了现在的老伴并结婚。王老说:“政府对我非常关心,经常来看望,黄埔同学会也来慰问,很多年轻的志愿者都会来和我聊天,听我讲有关抗战的往事。”王老谈及晚年生活时倍感幸福,“当年我响应‘一寸山河一寸血,十万青年十万军’的号召,一腔热血,投笔从戎,抵御外敌入侵。现在我最希望的就是宝岛台湾能早日回归祖国的怀抱!”

“打日本鬼子,我死不死无所谓”

李洪:生于1923年,现年100岁,家住达州高新区幺塘乡幺店子社区。1940年从军,在梁山机场乘飞机到云南沾益,编入身经百战的国民革命军荣誉一师“老二团”,隶属中国远征军第八军,奔赴抗日前线,随李弥血战滇缅,守怒江、血松山、克龙陵。

“怒江东岸的大炮向日军不停轰炸,我们得到掩护偷偷逼近,天亮时发起了总攻。冲上山头,天已大亮,山上横七竖八地躺着不少日军的尸体,树都打秃了,看得见满山都是日军挖的战壕,前面拦了铁丝网,战壕是相通的,很坚固。山坡上,尸体堆积如山,一层一层地盖着,血流成河,下雨时满山流红水。”

“打龙陵更苦,攻不易守又难。藏在树叶下,天热雨多,衣服随时都是湿的,蚊虫铺天盖地地咬人,日军的炮打个不停,泥巴灰把人都埋了。”

“我们师在抗战的时候很能打,老兵都是从北边打到南方的过程中,受伤医治好后组建的部队,在云南伤亡又过多半。”

李洪于1949年随部队起义加入中国人民解放军,1951年赴朝作战,参加过著名的上甘岭战役,历任副班长、班长职务。1953年回国,同年加入了中国共产党。

李老说:“我的爹妈都死了,只剩下我一个人,打日本鬼子,我死不死无所谓。”质朴的语言,让我们瞬间泪崩。

夕阳西下,苍茫的大巴山被染成金红,老兵伫立山前,回忆往昔,眼神中透出坚毅,气势不减当年。

“就算是死,我也要贴着自己生长的土地!”

何明发:生于1921年,102岁,家住达川区三里坪街道花溪社区,是一名中国远征军士兵。

1937年,16岁的何明发随着当地召集的一群壮丁,徒步行走了3个多月,到达甘肃兰州的部队。同年,在河南灵宝他打响了抗日生涯的第一枪。“这是我第一次上战场,当时我们一个营都被鬼子包围了,无数的子弹朝我飞来……看着近在咫尺的敌人,那简直就是在鬼门关转悠。”何明发还能清晰地回忆起当时的情景——他拉着一具尸体盖在自己身上,然后一动不动地躺着装死。几分钟后,鬼子们端着枪骂骂咧咧地冲过了阵地,他没被发现,总算捡回了一条命。那场战役后,何明发所在的营,从500多号人到只剩下不到10人。经过这场战役,他被升为排长。接下来的8年时间,他又辗转去了云南、贵州、湖南等地,参加了不同规模的战役。

后来,何明发到了台湾,却铁了心要回到家乡。“我家本来就没有多少亲戚,过了这么多年,肯定更找不着亲人了,可人总是要落叶归根,就算是死,我也要贴着自己生长的土地!”老人斩钉截铁地说。

1988年,何明发回到达州后,通过各种途径寻访亲人,后来找到姑姑,并成了家。在南城的闹市里,你可以看到身板硬朗的他经常和街坊神采奕奕地摆龙门阵。

让我们铭记这些抗战老兵

贾本林:生于1922年,达县人,1943年加入57军新编34师1团重机枪连。老人回忆:“1944年收麦子的季节我们到了河南,先后参加豫中会战,在河南一带打过游击,抗击日寇。1945年换防到陕西汉中,我们修了两个月的飞机场,日军就投降了。”抗战胜利后,老人解甲回到达州。

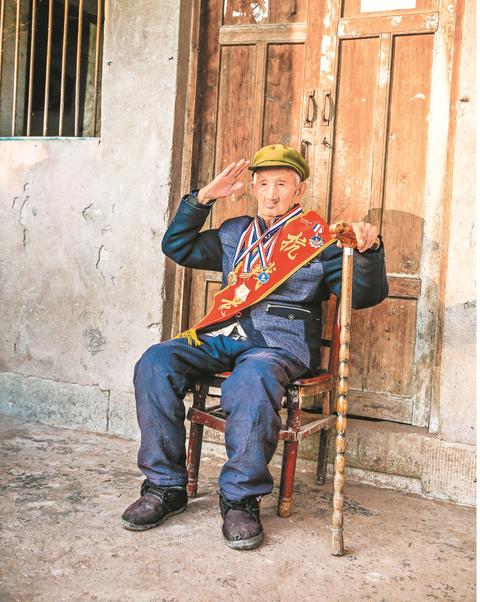

冉启良:生于1928年,现年97岁,家住宣汉县天宝香楼村。1944年加入72军新编34师,参加长衡会战。同年在河南陕州群公庙一带参加抗日战役,担任马克沁机枪手,背着两百多斤的机枪英勇杀敌。后转战河南陕州、灵宝、洛阳等地直到日本投降。抗战结束后部队整编,他在宜昌加入解放军,参加抗美援朝上甘岭战役,加入中国共产党。获“光荣在党50年”纪念章、抗战胜利纪念章等。

樊孟如:生于1925年,现年98岁,大竹县周家镇柳洲村七组。18岁被抓壮丁参加国民革命军,后投诚成为一名解放军任炊事员,经历了抗日战争、解放战争、朝鲜战争等重大战役。虽然老人家近百岁高龄了,记忆力也不如从前,但还是拿出自己珍藏的相册和军功章,诉说起多年前那段刻骨铭心的抗战记忆。朝鲜战争后回到国内,组织上安排他参加干部学校学习,他主动申请回乡,30多岁才安家立业。

赵 奇:生于1922年,现年101岁,家住渠县临巴镇。1944年被拉丁入伍,分到国民革命军36军军部辎重营第二连,负责向前线输送枪支弹药、食物等。

黎淦昌:生于1926年,现年98岁,家住达川区石梯镇五四社区。1944年投笔从戎,参军到青年远征军202师,驻守綦江,保卫陪都重庆。1952年5月转业回川,9月到银铁中心校教书。为培育新中国的下一代奔波忙碌,在教育战线工作至退休。

蔡向安:生于1927年,现年96岁,家住大竹县杨家镇响龙村二组。1944年参军,加入72军新编34师,参加长衡会战,和日军打了几个月,12月到后方整补。战后在宜昌加入解放军,参加抗美援朝上甘岭战役,后加入中国共产党,并获“光荣在党50年”纪念章、抗战胜利纪念章等。

老兵余洪贵的记忆力变得很差了,但一提及当年的抗日战争,他就号啕大哭,不停地念叨:“我的营长,我的战友……”在那一场战斗中,余洪贵所在的连队几乎全军覆没,他是在尸体的掩盖下活下来的。

对牺牲的战友的深切怀念,让余老的眼泪不停流淌。当我们和他挥手告别之时,余洪贵颤颤巍巍地举起右手,敬了一个军礼!

□达州日报社通讯员 张纪唐 王庆科 全媒体记者 郝良