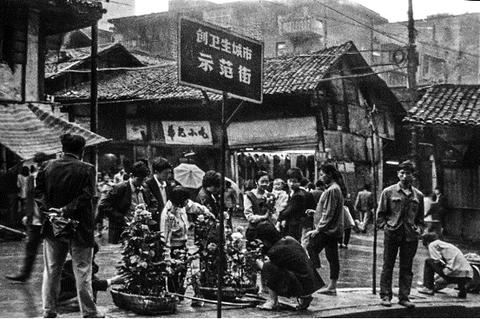

1993年的后街十字路口 唐富雄 摄

指大北街与后街马蹄街交汇的十字路口,有叫大北街十字路口,有叫马蹄街十字路口。是以前达城较繁华的区域,商铺鳞次栉比,饮食业发达,熙来攘往。

陈氏烟庄:邻下后街转角大北街的协泰昌糖果铺,经营烟丝、水烟丝、旱烟丝、斗烟丝等。

烟庄主要工作是将烟叶切成不同粗细的烟丝。切烟丝需两种工具,“烟榨”和“刨刀”。烟榨为一大木头器械,烟叶剔除烟梗后,重叠放入烟榨内,利用杠杆原理将烟叶榨紧。刨刀造型如木工刨,比木工刨宽且短,大而笨重。刨削烟丝既是技术活,也是体力活,用刨刀从上而下均匀着力地刨削,刨成细如毛发的烟丝,不能断丝。刨好的烟丝分列两行,整齐地排在长方形的木盘内,每到一包的数量,就用包烟纸进行包装。

那时吸水烟流行,有男有女。相互手持水烟杆,边摆龙门阵边抽吸,或用手将烟嘴擦净,递给无水烟杆的人品尝。吸时先在烟锅中装上烟丝,在煤头点燃,然后吸一口气,壶中水发出咕咕的响声。

烟丝可加香料,装入水烟杆抽吸,烟从水过,过滤烟气,其味醇和,有的人在水中加甘草、薄荷,有点甜味,又清热解毒。不少商铺及药店都备有水烟杆,让进店的顾客免费品尝,招徕生意。

水烟杆多以铜或锡制作,农家有用竹制。有的还系上丝带、蝴蝶结,串上玉坠等手工艺品作装饰。20世纪50年代后期,水烟杆及制作烟丝的工具“烟榨”和“刨刀”在达城渐行消失。

裁缝铺:是指代人缝制衣服的铺子,也称成衣铺。裁缝铺是后街开办最早的企业。1920年,陈祥山在上后街租房开业,招收学徒,搞来料加工。1926年购外国产缝纫机,承包加工川陕边防督办署军用被服。那时,上后街、下后街、大北街有不少裁缝铺。裁缝,指裁剪、缝制衣服的人,也叫缝衣匠,缝纫工,古代叫缝人、缝工等,有几千年的历史。旧时裁缝,大多是一个人将量体、裁剪、缝纫、熨烫、试样等各项工序完成。大凡有些家底的人家,逢年过节或做婚姻喜事时,都要给家人添置新衣,请裁缝制作。20世纪五六十年代前,裁缝是一个热门职业。20世纪八九十年代,服装厂成品衣服异军突起,城市裁缝铺日渐式微,街头巷尾还有改裤边修改衣服的裁缝摊位。

张裁缝:20世纪50年代,下后街临马蹄街路口有一家裁缝铺,裁缝姓张,50多岁,身材高大,戴着套袖,胸前挂一副老花眼镜,穿一件蓝色长袍,袍衣挽起扎在腰带里,方便做事。他的额头长着一个小饭碗大突出的紫红色肉瘤,但没有遮盖着眼睛。20多平方米的铺子不算大,东西却不少。有两台缝纫机,墙上挂着各式成衣,等着顾客来拿取。工作台是一张木板搁起的大长桌,裁剪布料、熨烫衣服。桌上放着老式剪刀、数字有些模糊的尺子。

张裁缝12岁那年小学毕业,父亲抱着“天干饿不死手艺人”的想法,送他去裁缝铺做学徒。30岁而立之年,他在下后街开了这家裁缝铺。年轻时,他头脸肤色白皙光洁,40岁时,头部长一个小肉瘤,没在意,酿成大肉瘤。他虽面带恶相,因手艺精湛,待人和蔼,童叟无欺,找他缝制衣服的人不少。

一个冬月间,母亲带我找他做新衣服,我好奇地看他的脸,有些害怕。他从兜里掏出几粒水果糖,塞在我手里,让我感到很亲切。新衣做好试穿后,拿回家放入大木箱里,要一直等到春节才穿新衣。那时提倡艰苦朴素,穿衣服时兴“新三年、旧三年、缝缝补补再三年”的说法,过年穿新衣是我们细娃儿的期盼。时有童谣:新年到,穿新衣,戴新帽,挂灯笼,放鞭炮,小朋友们哈哈笑!

20世纪五六十年代大北街十字路口那些人和事:

大北街:紧邻北门的街,北接来凤路,南抵后街十字路口。20世纪五六十年代,大北街道两边多是居民平房,平房之间有些小巷,连着一个又一个的院落。

20世纪五十年代大北街街景:大北街中段至上后街转角处上午为集贸市场。街道两侧,摆满了新鲜菜蔬、农副产品及其他山货。因街道宽大,牛拉车、板板车穿梭其间,不时可见挑夫、背夫、水夫的身影。城内的居民大多喜欢来大北街逛逛,甚为热闹。

下午,三四点钟后,集贸市场人员散去,孩童纸飞机在街上飞来飞去,有的拍烟盒、拍糖纸、滚铁环、铲陀螺、弹滚珠、跳人马、斗鸡公。夜晚,孩童分成两伙,玩官兵捉强盗,或与其他街道小伙伴玩打街架比输赢游戏。

协泰昌糕点铺:大北街下后街转角处,店门开在大北街,二层砖墙楼房,前店后作坊,主要经营糕点,以洒琪玛最有名,另有麻饼、泡饼及各式糖果。洒琪玛为满族食品,满族人入关从东北带入北京流行全国。做法是将面条炸熟后,用糖拌匀再切成小块食用,色泽米黄,口感酥松绵软香甜,入口即化。该店内有几张小餐桌,供顾客喝饮豆浆,品尝糕点。那时,吃洒琪玛是一种时髦。我小学同学朱达生,他母亲是小学教师,每月有一个星期天要带小达生来喝豆浆吃洒琪玛。小达生与我是好小伙伴,有时会给我带半个洒琪玛让我品尝。我让家中大人给我购买洒琪玛,他们说:“洒琪玛有啥好吃的?有些贵”!但有时走人户时,他们会来协泰昌购买洒琪玛。店主用白纸熟练地包裹,再用麻绳紧扎。我忙不迭地用手提取,兴冲冲小跑。到亲戚家时,包裹中的糕点油已渗出纸张。

香火铺(粮店):位于大北街紧邻上后街转角处的羊肉馆。香火主要是指用于祭祀祖先神佛的香和烛火纸钱等。达城是一座有着近两千年历史的老城,虽不大,寺庙祠观庵遍布于大街小巷。民国时期,达城及周边有60多座大小寺庙,迷信的人较多,烧香拜佛,另有红白喜事等庆典活动都要动用香火。那时,城内鞭炮噪声,烟雾缭绕,影响环境。解放后,寺庙所剩无几,香火生意逐渐消条。20世纪50年代中期,香火铺改为粮店。

那时,粮店是仅次于电影院的热闹场所,每逢周末或月底,粮店门前总要排起长长的队伍。那时,用购粮证或粮票购买,售米员用木制漏斗卖米,购粮者会全神贯注地观察秤杆的准星,生怕遇到缺斤短两。售米员把放米闸一提,大米“哗啦”流淌到口袋里。袋口卷起,再用绳子扎起,甩扛在肩膀上回家。改革开放后,物资极大丰富,粮票、购粮证退出历史舞台。

20世纪五六十年代马蹄街十字路口那些人和事:

马蹄街:旧时军马常从此街路过,马蹄声不断,故名马蹄街。说是街,其实是一条民居小巷,由北向南倾斜,北端是后街十字路口。南端为大西街路口。马蹄街中段为东西向的中心巷穿行,将马蹄街分成南北二段,马蹄街南段西面,是一排用片砖砌成的围墙,是那时达县二完小(今通川区八小)。

20世纪马蹄街五十年代街景:街不长,住着不少平民百姓,和睦相处,相互照应。20世纪50年代马蹄街北段有一家室内小巷院居住着七、八户人家,大细娃儿共30余人,不到5岁的孩童穿着开裆裤,拿着泥巴手枪在院内院外嘻嘻哈哈奔跑。每家厨房都设在巷道内,谁家炒回锅肉,满巷院闻香。

十字路口的马蹄街汇集着达城名小吃:鸭儿糕、覃汤圆、陈油条、蒋糍粑、大王包子、毛面块等。清晨,吃早点的人熙来攘往。入夜,马蹄街中段京剧锣鼓声响起,去听京剧的人络绎不绝。我和小伙伴无钱购票便聚集在大门口,趁大人不注意,悄悄牵着他们的衣角冒充他家小孩进入剧场。或捡拾丢弃在地上撕过的半截票补起,交给守门的老演员,他很慈祥,有意将孩童们放入剧场。

包子烩面馆:位于马蹄街转角处的合作饮食店侧,经营大王包子和烩面。大王包子最初由陈二老爷所开的“杏花村”饭馆所研制,分甜馅、咸馅两种。甜馅又称附油包子。烩面系嘉定(乐山)名小吃,20世纪30年代中后期,国民党163师接防达万地区,师长陈兰亭的副官余晓川是嘉定人,租大西街门面,雇嘉定厨师代叶安主厨经营棒棒鸡兼营酱肉包及烩面。烩面即杂烩面,把面和各种荤素菜混合在一起烹煮而成的汤面,面片薄如纸张,为刀切二公分左右菱形状,味多为素三鲜(香菇、海带、鸡蛋),再烩之以荤料,汤用棒子骨炖制,复合多味,醇香滋美。

20世纪60年代中期,我进工厂当工人,是大王包子烩面馆的老顾客,每次去,厨师会另外制作,多舀一些荤料。咬一口大王包子,喝一口烩面汤,鲜美,绝配!以前的烩面用小锅烹制,一次只能做一碗或三五碗。现在的烩面用大锅制作,可做几十碗。

蒋家油炸摊:位于十字路口马蹄街的覃汤圆店侧,主营早餐油条、糍粑块、糖油团等。我喜欢吃油条,因有油炸秦桧的说法。小时候看小人书《岳飞传》,对精忠报国的英雄岳飞很崇敬,对害死岳飞的秦桧很愤恨。炸油条的蒋师傅中等个,寸头,清瘦,和蔼可亲,腰系青布围裙,每天清晨五、六点钟,蒋师傅就在自家门口摆一个早点油炸摊,用长竹筷不断翻动油锅中金黄色的油条、香脆的糍粑块和又糯又甜的糖油团。油锅下面柴火旺盛,油烟,柴烟相互上蹿,蒋师傅眯着眼睛,不时侧着头躲避油烟。蒋师傅的儿子蒋小毛是我的小伙伴,小时候,我嘴特别甜,买油条时,我常在人群中大声叫喊“蒋叔叔,买一根油条”。他报之以微笑,常奖励给我一个不成形的油炸边角材料,让我高兴得不得了。

结束语:时光飞逝,随着改革开放建设步伐加快,人们的生活从匮乏到富有,脱贫迈向全面小康。原后街十字路口发生翻天覆地变化,道路拓宽,高楼林立,成为繁华的商业圈,华灯璀璨、车水马龙,让人目不暇接。每次路过这里,总会回想起那些人和事。