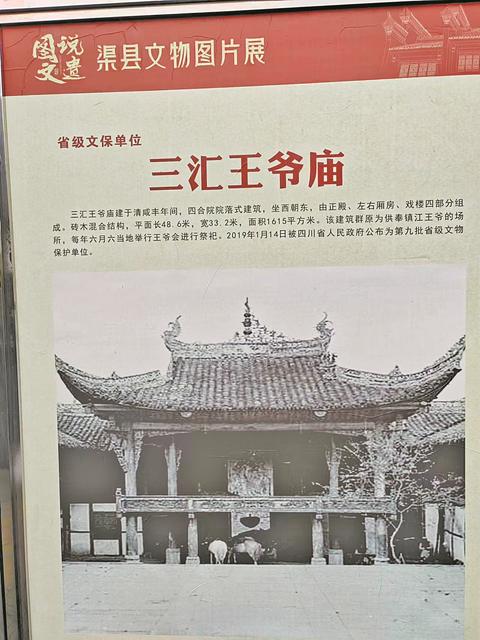

民国时期的三汇紫云宫戏楼(资料照片)

□邓坤

渠县三汇镇上的紫云宫,是人们常说的三汇古镇历史上的五宫四庙、一庵一阁一寺中的商业会馆,也是三汇古镇历史上明、清两代修建的六个会馆中唯一保存至今的会馆古建筑群。在三汇,民众称其为王爷庙或船民协会。本名紫云宫的商业会馆,为何有王爷庙及船民协会的称谓并广为流传呢?为追根溯源探其究竟,笔者查阅相关历史资料,请教走访一些年长的三汇人,依他们的叙述来摆摆与紫云宫有关的龙门阵。

在陆上交通不发达的年代,有江河的地方,水上运输是运输各种物资的主要方式,稍大点的水运码头所在城镇,一般都建有紫云宫或镇江寺。除依规矩供奉所信仰的神灵神像外,还在宫内或寺内供奉有镇江王爷。究其根源是,在民间传说中,镇江王爷与妈祖娘娘均为管水的神灵,镇江王爷管江河,妈祖娘娘管海洋。因镇江王爷能镇住江河之险滩恶水,使其不汹涌澎湃,能保佑船只安全行驶、船工和所载物资安全抵达目的地口岸,故行船渡水的船家和船工对镇江王爷极其信仰和崇拜。

鉴于以上所述,就三汇古镇而言,因地处巴河、州河汇合流入渠江的特殊地理位置,其水上航运业较发达,是周边数县民众生产、生活物资的聚集、中转重要码头,南来北往的大小木船云集三汇港。出于所从事的水上航运职业,依旧时船帮民俗对镇江王爷的信仰和崇拜,三汇古镇历史上曾先后在正河街和油房街旁边兴建有小、大两座紫云宫。

先来说说小紫云宫。笔者这几年为收集记录三汇古镇的历史资料,多次请教张仲芳老师。2018年春,张老师第一次向我提及三汇古镇上正河街的小紫云宫。其具体位置在三汇沙湾河边上来的栅子门对面,其临街大门为石朝门,石朝门上方有用小瓷片镶嵌竖立的“紫云宫”三字。该紫云宫规模不大,石朝门的宫门比相邻的街房稍微靠后,凹进去一些,宫门上方“紫云宫”三字左右两边有彩绘的泥塑人物。其建筑分前后两部分,前面部分面积不足100平方米,后面部分依地形建有两层楼,后门可通往惠园,民众称其为小紫云宫。

笔者后来走访秦隧隆老师和胡开环老人时,印证了张仲芳老师所言。胡开环老人还介绍说,她对小紫云宫有很深刻的印象,缘于隔壁的几间街房(原三汇百货站)曾是她娘家“炳顺恒”商号的产业,后因故转手他人。小紫云宫兴建年代待考证。依三汇建场于北宋景佑年间(时为三会),历史上就有繁荣发达的航运业,也曾有著名的三江六码头,旧时行船渡水的船家和船工有信仰镇江王爷的行规民俗,加上大紫云宫兴建于清末,由此推断正河街的小紫云宫有可能早于油房街旁边的大紫云宫。小紫云宫直到解放初期,还是南来北往途经三汇港的众多船家和船工们,置备供品、点香烛焚烧纸钱,顶礼膜拜镇江王爷之地。

再来说说大紫云宫。也是在2018年夏秋之间,我回三汇镇走亲戚,返程时在土溪火车站与多年未见的街邻毕其政大哥相遇。候车间隙,摆到三汇镇上历史的一些古建筑物,如五宫四庙等因多种缘故已消失殆尽,仅存的王爷庙也破损不堪,惨不忍睹。毕大哥向我介绍说,王爷庙是三汇民间的说法,真实的本名叫紫云宫。听毕大哥如此一说,我当即请教他,王爷庙为何叫紫云宫?有无充分的理由和依据?他说紫云宫为何被民众叫成王爷庙,非三言两语能说得清楚,但竖立的“紫云宫”三个字现仍在紫云宫的宫门上方,基本上保持完好,足以佐证人们所言的王爷庙本名应该是紫云宫。毕大哥还介绍说,事实上紫云宫被叫成王爷庙,很多上了年纪的老三汇人也是知晓的,但无人愿管闲事给予说明,又因很多人习惯把紫云宫叫王爷庙,久而久之,紫云宫这个本名反倒被人们给忘记了,所以知晓者甚少。笔者近几年走访请教多位三汇镇上的年长者和数次到紫云宫实地考察,印证了毕大哥的说法。

现存的紫云宫,由当年在三汇镇上做下河米粮、青麻、清油、桐油、食盐等大宗生意的商家筹资,于清光绪十年(1884年)兴建。紫云宫建筑占地面积约1600平方米,由影壁墙、宫门、戏楼、厢房、正殿五大部分组成。该宫坐北朝南。据秦隧隆老师介绍,从三汇镇渠江段小地名小石磐上行经过高约五米的月台,有一扇与三汇禹王宫影壁墙长度、高度和厚度相似的以石、砖为原材料修建的影壁墙。从影壁墙两边上行十余步石阶,来到宫门前(也叫山门),依儿时记忆有一对雕刻精致、栩栩如生、狮身连带石座高约3米的石狮子。石狮子作半立状,左边雄石狮的右脚踩着一只绣球,右边雌石狮子的左脚搭在一小石狮后背上,似在抚摸小石狮。两只石狮子嘴里均含有一个拳头般大小非常光滑能滚动的圆石头。宫门正上方的围护中,有镂空浮雕的龙、凤、云彩、动物和人物塑像,围护上方有竖立的“紫云宫”三个大字,宫墙上面有彩塑人物,整个宫墙给人的感觉庄严华丽,十分气派,蔚为壮观。宫门之后建有面朝正殿的飞檐式戏楼,戏台正中屋顶呈大型彩绘八卦形。渠县摄影协会主席万绍荣老师曾收藏有一张民国时期拍摄的紫云宫戏楼的老照片,留下保存相对完整的紫云宫戏楼珍贵图片。戏楼与正殿之间有一个约400平方米的空坝,可容纳数百人观赏戏剧,空坝两边各有五间一楼一底的厢房,楼上五间厢房原有相连直通的吊楼过道,曾是过往三汇港待船老板聘用的船工临时栖身之处。依旧时船帮习俗,待聘的船工在紫云宫内能得到木船帮会提供的免费简单饭菜和住宿,由此被船工们称为桡馆。正殿有五间排列,正殿左手边有一侧门通往三汇镇上。据相关资料介绍,紫云宫属道教宫观,为全真龙门派道场。依例在正殿供奉元始天尊、灵宝天尊、道德天尊三位太上三清。紫云宫正殿两边分别供奉有镇江王爷和药王菩萨。

紫云宫建立之初,曾是渠江沿岸数县木船帮会组织在三汇港的议事办公场所,每年农历六月六“王爷会”的举办之地。旧时,三汇港的船老板和船工们,在货物装载完毕开航前,有置备供品到紫云宫中镇江王爷像前点香烛焚烧纸钱膜拜,期盼行船时能顺风顺水,平平安安到达目的地口岸的旧规民俗。

因木船船帮在紫云宫设有办理木船运输中相关事宜的办事机构,负责处理如协商决定各类物资的运价、各类船只航行往返到达口岸,调解货主与船老板之间的劳务纠纷,各类同吨位或不同吨位的木船船老板之间、船老板与船工之间的劳资纠纷、解决船工与船工之间在航行中产生的一些是是非非等具体事宜。由此,出入紫云宫的大多为木船帮会的船民或船工,或是与木船运输业相关的生意人。更为重要的是,众多的船家和船工都信奉镇江王爷,船停泊在三汇港时,三汇紫云宫是他们膜拜镇江王爷,寄托信仰的重要场地。因此,在三汇民间就有了把紫云宫说成王爷庙的称谓。

三汇古镇在清末就有十九个商业帮会组织,木船帮会是其中人员众多、势力较大的一个。民国二十四年(1935年),三汇镇上的十九个商帮拆分为八个同业公会,船民公会是其中之一。解放初期,人民政府为保障船工的合法权益,成立了海员工会,因当时船工收入高、令人羡慕、民众向往而风行一时。1956年合作化运动中,三汇镇的木船和船工,加上从富顺港转港到三汇港的木船和船民,在三汇镇上先后成立了东风、曙光、先锋、红光、红星、跃进、黎民等七个长途木船合作社,负责三汇至合川、重庆的物资往返运输,成立有星火木船合作社,负责短途运输。成立有渡口木船合作社,负责三汇镇往返北坝、号房、南垭嘴(火柴厂)汇南大石方向的来往行人过河渡水。七个长途运输的木船合作社均在紫云宫办公(黎民木船合作社后迁劳动街的跃进门旁),合并成立有船民工会。由此,也就成了民众所言的船民协会。

再说几句与紫云宫相关的话。民国十七年(1928年),军阀杨森与刘湘在下川东混战中,杨森被刘湘打得一败涂地,率残部退到渠县,其部夏炯师驻三汇镇时,师部就设在紫云宫。再后来,紫云宫则成了三汇镇上的粮食交易市场。秦隧隆老师介绍说,紫云宫由此而逐渐失去船帮作用,船家和船工们往返三汇港时,大多置备供品在小紫云宫点香烛焚烧纸钱,膜拜镇江王爷,隔壁的船民茶馆成为众多船家和船工洽谈业务、协调劳务、劳资纠纷、喝茶聊天的休闲聚集之地。

2018年春,笔者回三汇看望亲戚,在三汇镇向阳门下的石磐渡口码头,与码头工作人员张能村老师聊天时,张老师介绍说,修建紫云宫的掌脉师是当时渠县上北路三汇镇小地名火盆岩人,名叫向龙章,是当年三汇镇上及周边地区远近闻名的能工巧匠。三汇镇上同时代的一些大型建筑物均由向龙章设计掌脉。张老师还给我摆了一个紫云宫修建过程中,在立正殿排列时,向龙章与三个江湖术士斗智斗法的玄龙门阵。笔者查阅三汇镇上六个会馆的资料时,未见到修建会馆其他能工巧匠们的任何相关资料,向龙章是笔者目前唯一查到的修建三汇紫云宫的掌脉师。

(本文特别致谢秦隧隆、张仲芳和毕其政三位老师提供的宝贵历史资料,感谢万绍荣老师收藏的民国时期紫云宫戏楼照片)