从渠城往东北方向,经县道,行约七十里,入土溪汉亭,折进乡道,有一庭园。园中草木滋荣,有碑立于正中,谓汉阙,坐北向南,东西相望,肃穆庄重,四方皆刻图案,或神仙、或灵兽、或人物,灵动古朴,蔚为奇观。柱身阴刻书法“汉谒者北屯司马左都侯沈府君神道”“汉新丰令交趾都尉沈府君神道”,纤劲飘逸,若神来之笔,故梁氏有言“直可称两汉为享堂碑阙时代,亦无不当也”。

阙,一种设立在建筑群入口的礼制建筑,距今已有三千多年历史。它是中国传统建筑的代表,是烙印在中华民族血脉中的文化符号。“挑兮达兮,在城阙兮”“西风残照,汉家陵阙”“城阙辅三秦,风烟望五津”“牙璋辞凤阙,铁骑绕龙城”“望阙云遮眼,思乡雨滴心”“不知天上宫阙,今夕是何年”……吟咏间,阙影重重。

阙的产生可追溯至新石器时代,早期部落氏族在栖息地修筑可供瞭望的木楼以防卫野兽、抵御侵略。许慎《说文解字》称:“阙,门观也。”汉代刘熙《释名》载:“观者,观也,于上观望也。阙,阙也,在门两旁,中央阙然为道也。”至春秋时期,阙已经成为当时普遍的建筑范式。《左传·庄公二十一年》载:“郑伯享王于阙西辟”,此处的“阙”,便指宫殿两旁的建筑。至汉,阙的形制、功能、样式,随着社会结构和实际需要的变化而趋于多样,并具有了象征意义。故《白虎通义》言:“阙者,所以释门,别尊卑也。”从类型看,有宫阙、城阙、宅阙、祠阙、墓阙等,现今留存下来的阙多指原本设立在墓旁的神道石阙;从材质看,有石、木、砖、土;从形式看,多为单阙和双阙。除汉代长城遗址外,汉阙是汉代唯一留存的地面建筑实体,是分析汉代社会的活化石。

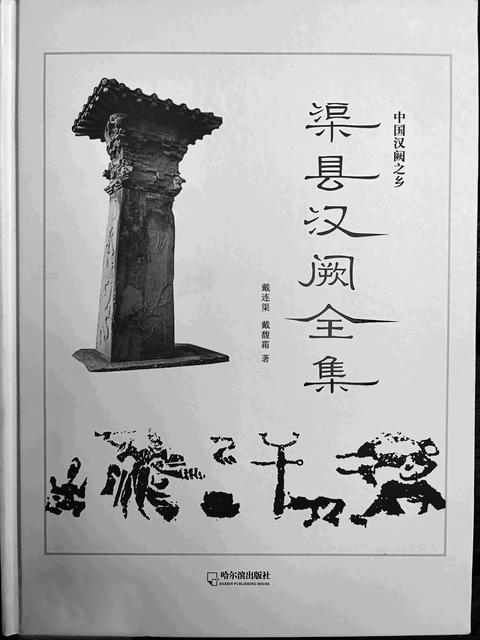

我国目前立于地面上的汉阙共有37处,四川19处,渠县6处7尊,占四川的三分之一。渠县可谓当之无愧的“汉阙之乡”。吊诡的是,如此丰富的研究对象,然趋赴者寥寥。目前关于渠县汉阙的专门研究成果屈指可数,而这一盘难以消化的“珍馐”,却正合戴连渠的胃口。

戴连渠是不折不扣的“宕渠之子”,深居渠县五十余载,这里的山川风物他了然于胸,又饱览古史典籍,所以朋友都褒称他为“渠县通”。对故乡的热忱,催发他不断记录、书写这片土地的历史变迁。那矗立了上千年、魁伟而神秘的汉阙,吸引着他去一探究竟。“随着对汉阙的了解增多,以及时不时地带朋友和爱好者参观渠县汉阙,尝试着讲解,就萌生了想写一本对渠县汉阙全方位介绍的书。”在展开汉阙研究之前,戴连渠已出版过《宕渠密码》《宕渠流韵》《宕渠遗存寻觅》等多部地方史专著,这为他“开疆拓土”打下了坚实基础。长期穿行于宕渠大地寻古探秘的他早已练就一身本领,一是史学和方志学积淀,二是社会学考察的方法和能力,加上时间的烘焙,一部关于汉阙的“传记”自然就水到渠成了。

为何四川的汉阙数量众多,与其他地区的汉阙相比,渠县地区的汉阙有何特殊之处,其建成年代、建筑风格、阙主身份、碑文内容、研究保护现状等等问题又作何解释?戴连渠在《渠县汉阙全集》中娓娓道来。

从写作体例上看,《渠县汉阙全集》是一部体大精深、气度恢宏的渠县汉阙档案集成。该书分三个部分,第一部分“渠县汉阙全解”通过分析建筑的结构及其装饰图案,揭示汉阙建筑的历史文化与美学意涵。梁思成在《中国建筑史》指出,建筑活动的赓续“依其时其地之气候,物产材料之供给;随其国其俗,思想制度,政治经济之趋向;更同其时代之艺文,技巧,知识发明之进退,而不自觉。建筑之规模,形体,工程、艺术之嬗递演变,乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影”。从最初用作防御的实用、结构装饰简单的阙,到“别尊卑”“壮威仪”具有象征意义、造型华丽繁复的“象魏”“天门”,阙的发展和成熟印证了中国传统建筑由单一到多元的历史演变过程。第二部分“渠县汉阙日历”以历史性视野论述了从汉代至新中国成立后,官方和民间对于渠县汉阙的考察和保护情况,利用地方档案、政府公文、书信、图像资料描摹出生动的汉阙历史侧影。这是戴连渠的强项,常年与档案打交道的他在爬梳史料时显得游刃有余。第三部分总结汉阙的艺术特征,即以建筑群的集成性、结构的独特性、画像的精美性、书法的经典性奠定了渠县汉阙永恒的艺术魅力。至此,戴连渠带领我们领略了一番汉王朝那盛大而瑰丽的余晖。

从写作笔法看,《渠县汉阙全集》继承了戴连渠一贯的写作风格,以史家的视野兼怀文学趣味来勘测汉阙的艺术魅力。准确是他作为一个地方史研究者的学术态度,在考察汉阙建成年代、结构、雕塑等方面时,他往往引经据典、溯源追流,讲述人物史实时则旁逸斜出、妙笔横生。此举一例:戴连渠采用“四面三法”来介绍冯焕阙,所谓“四面”,是汉阙的四个位面,三法是阙的“造法”“刻法”与“历法”。造法与刻法论阙的结构和雕刻画像,历法言阙的背景史实。我国古代房屋从台基到顶盖的建筑样式,到汉代已基本形成,汉阙通过仿照木构建筑并配合雕刻装饰艺术来达到“勾连天人”的作用,蔚为大观。戴连渠根据建筑的构图原理,首先对汉阙进行三维结构分析“阙基之上矗立着用青砂石做成的阙身,为整块青砂岩凿成,比例耸秀,微具收分”,再谈阙身上的图案铭文“正面阙身铭文下部为饕餮,浅浮雕,威严怪异,令人望而生畏”“楼部正面拱眼壁线刻青龙,头长角,龙头高昂,龙尾上扬,背有翼而飘扬,全身正向前飞腾。其左下有蟾蜍欲跳跃”“阙楼之斗拱层玄武,线刻,细腻生动,刀法简练”“阙身正面方柱间,镌铭文隶书二行,首行9字‘故尚书侍郎河南京令’,次行11字‘豫州幽州刺史冯使君神道’”“二铭结字精紧,开张瘦劲,飞动清朗,飞腾跳挪,深韵远出。”又从图案铭文引出阙主生平,不乏以“评书”戏语(诸如冯绲在一段时期内像走马灯似的,不断变换岗位;后面被宦官们“下烂药”中伤;让冯绲防不胜防的暗箭朝他射来了等,读来亲切又充满故事意味)道出冯焕、冯绲跌宕起伏的一生,刻画了冯焕、冯绲保家卫国、清廉正直的忠臣形象,文思连绵,一气呵成。

从思想内涵看,戴连渠在《渠县汉阙全集》中通过剖析汉阙的结构、画像、书法,昭示出汉代社会诸多思想脉络。一是神秘主义思想。秦汉之际神仙信仰已经普遍为人们所接受,人们渴望长生,即便肉身枯朽,灵魂应当获得“永生”。“汉阙身上雕刻的图案都是为墓主人服务,大多表现为墓主死后的天堂世界的场景。‘仙人六博’则是羽化成仙的墓主人在他的天堂中的生活画面,也是当时人们对未知的‘天堂’世界的幻想。”戴连渠在评价赵家村西无铭阙的图案时如是说道,它反映了人们普遍存在着那种个体有限性向无限性超越的世俗憧憬。千百年来,几未易变。二是儒家“仁孝”的社会治理思想。汉代儒学兴盛,且与汉代社会的政治、经济、文化、律法等深度关联,而儒学的官化反过来促成了官吏的儒化。自西汉中到东汉,整个上层阶层尤其是士族阶层,他们的思想价值观念普遍受到儒家思想的影响,在厚葬为孝的汉代,立阙已是儒家仪礼观最生动的体现,既表明阙主人生前的身份、地位、功绩,又折射出后人对先人的尊崇和孝顺。三是建筑营造之道德观念思想。一个时代有一个时代的建筑,建筑作为人类活动的产物,总是具有时代性、民族性特征,透过建筑的时代性、民族性,我们便能窥探中华文明源远流长的民族性格与民族精神。作为“石质汉书”,汉阙为后世研究汉代社会历史文化提供了珍贵的实体资料,它是我国传统建筑发展过程中不可忽视的重要存在。恰如戴连渠在文末感慨:“通过游览汉阙,与历史对话,与汉阙对话,再次感受四川历史文化的厚重,汉阙古朴高大形态及其所承载的信息,不断对现代人带来心灵碰撞和冲击,那种巍巍大汉的时代气象和精神风貌,也给我们今天的文化发展和继承带来深刻启迪。”

千年往事一阙览。《渠县汉阙全集》荣获达州市第十七次社科成果一等奖,再一次证明了宕渠历史之厚重,人文之鼎盛,弥补了渠县汉阙研究的学术空白,丰富了地方史研究的路径,同时也为广大读者了解“古賨国都,汉阙之乡”提供了一个绝佳的窗口。可谓望阙而知渠焉。