我的老家,在一个叫“固县”的镇下辖的乡间。我常想当然地顾“名”思义,“固县”大概就是“固有之县”吧。每次回老家,内心常会掀起波澜,乃至产生沧桑之感。其间萦绕的核心“意象”,也常蕴藏着历史的“密码”与文化的“记忆”,不时涌动于心间。

如今镇东往西不远的老街,据说是旧时的县址所在,然而我并未在地方志书上核实,不知道是否确实如此。倒是镇北的洋桥,经年累月地横跨淮河支流,包容亲近它的人们,作为镇上一道别样的风景,颇有值得叙说的价值。

“洋桥”是老辈人叫的,大概是比较于古旧的木板桥而命名的。人们曾用“洋”表示外来、现代、漂亮、醒目之意,儿时的记忆中尚有“洋火”“洋碱”“洋油”“洋布”等旧称,现在也还有用“洋娃娃”来表示可爱。其实,“洋桥”一点儿也不“洋”,这道景观在我儿时外观已陈旧,实在算不上美。记得有人说,桥是早年间人民政府号召百姓共建的,并非舶来品,自然也与“洋”无关。

不过还有一说,这得从修桥说起。解放后,人民政府发动群众修桥,虽然那个年代洋货并未充斥市场,但却着痕于人脑,日常生活中见新物、异物总是冠以“洋”而命名。走惯了、见惯了木桥的老辈们,就顺带着给这桥也起了一个洋气的名儿——洋桥。

我们这辈生于20世纪70年代早期的人,沿用父辈的叫法,也称它为“洋桥”。

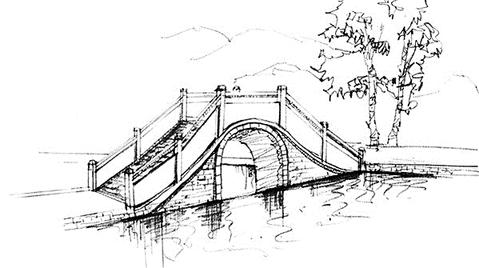

从外观形制来看,洋桥是一座钢筋水泥结构的拱桥,拱肩两旁各有一个小拱门,其用途如同小学语文课文中的赵州桥,一来能减轻桥身重量,二来可增大过洪能力。拱两端垫在坚固的桥墩上,桥墩旁的水深且急,经年累月形成了一方蓝莹莹的深潭。儿时夏天,无论白天晚上,镇上的男人常在那里洗澡,会水的孩子也来戏水。站在岸边,就可以看到湍水冲击着桥墩,拍打出一个个漩涡,急速地往下游流去,仿佛要把人吸进深潭。因此,不会水的我从未去那儿游过。

读初中时,学校离桥很近,早上起床后,无论冬夏,我都要跑到上游河边洗脸。夏天洗澡,我也常同伙伴们走到更上游,远远地看着那桥傲然耸立在小镇剪影的边缘。中学生正处在青春懵懂期,一些早熟的同学常常开玩笑,说晚自习后约女同学在“老地方”见。“老地方”就是指洋桥,极个别男女同学可能会一起在那里数数桥栏杆,问问住哪里,拉拉小手。

洋桥建在镇北,又处在连通各镇的交通要道上,因而被看作是集市的象征。从北边来赶集的人,一到洋桥,就有终于走到了的踏实感。小时候,只要一听到上街赶集,我就兴奋不已。出门走过一片田畴,越过名为“火神庙”的对门山,走三里多路后翻一座两里多的劳动坡,快下坡时,便可以居高从东边远睹数里外的洋桥了。尽管集市尚远,但看到桥后,那街面哄闹的感觉似乎涌到眼前心头,让人不觉加快脚步。

固县镇西边有一个镇叫“吴城镇”,两个镇的镇名有“县”有“城”,但都不是县城,所以当地有个说法叫“固县不是县,吴城不是城”。固县的正街,从我记事起便屡次迁移,大致是从东朝西扩展,小时候常向往的集市中心地带,早已移到西门的寨墙外了。改革开放以来,尤其是近十年,除了向西铺展到西大岗外,还从南向北倾斜,现在已越过洋桥这道屏障了。在正街的屡次迁移中,洋桥的位置也逐渐从边缘、界限变成中心。20世纪80年代末,桥南北的农田被新建的双凤市场和日渐密集的小高楼占据。镇北的魏岗村,是三国名将魏延的出生地,镇政府已在镇西进入中心地带前的三岔路口为这位大将塑像。而今,塑像周围升级成一个现代化的小型文化广场了。

当然,从我记事起,小镇似乎每年都会唱七天大戏,那是春末夏初农事不太忙时举办的乡镇级联欢会。从起源上看,其应该和鲁迅笔下的“社戏”类似,一般请县豫剧团,或邻县和其他地方来的越调团、曲剧团等,常常是几台大戏,在洋桥下游沿河搭建戏台,相对相邻地“打擂台”比唱腔。后来我识字了,见那大幅标语上,常写的是“物资交流会”。唱大戏时,虽然也有成群的人在戏台边、老寨墙上围观、远听,但主要还是吸引了附近几个乡镇的商贩。他们齐聚摆摊,招揽生意,确实起到了“物资交流”的作用。冰棍儿也从那时起成为时尚零食,一时间镇上还开了一两家冰棒作坊。有一年的物资交流会上,河北边的桥墩上贴了一则广告,印着“电脑算命”四个大字。后来,我才知道那字体是用点阵式打印机打出来的,许多人都围着看新鲜。算过命的,拿着打印出来的小纸条,十分珍视地边走边看,脸上写满了笑意。

平时洋桥下也很热闹,逢单日赶集,此处就成为牛行的牲口交易场,人们还时常在这里买卖柴炭。至少有三次,我和父亲到洋桥下的牛行参与牲口交易。记得牛行户(牲口交易行中的中介人)神神秘秘,左撮右合,说着暗语、打着手势,不时掰开牛的大嘴巴,点评一下牲口牙齿的老嫩。他们有时背着一方,在袖筒或上衣的大襟里给另一方打手势,小声地说着价码。一场交易下来,往往要费很多周折。有个姓丁的牛行户,喜欢吃牛肉,打得一手好皮鞭。他儿子和我是初中同届,一次抱着一大块带肉牛骨头,啃得衣大襟都油得晃眼。那特有的牛肉味儿,似乎在他身上能停留一整天,校园里老远就能闻到。

印象中,我们家有一头我常放的牛,就是在这洋桥下被卖掉的。读小学的节假日里,我是放牛娃,卖掉那头牛,我非常难过,此后一段时间,我常常想起它,背地里还哭过多次。后来,家里又有了新的牲口。渐渐地,对于那头牛,除了水汪汪的大眼睛、长长的睫毛和温厚的眼神外,我似乎什么印象也没有了。现在想想,就像人到中老年对故乡那种渐行渐远渐淡的感觉一样,虽然在洇染后扩了一大片,但最终还是模糊了。

洋桥的新旧故事,当然远不止于此,时不时还会冒出其他的影像来。现在,那里新修了一座大桥,行经时,我又被另一种喧嚣所吞没,完全没有洋桥的旧日之感,真是所谓的“物非人亦非”。

洋桥像一位饱经沧桑的时间老人,静默地立在日渐干枯的河边。不断扩张的小镇,已经把它压缩成一张照片了。

□黄敦兵(河南)