秦巴闲士:本名王元达,知名网络媒体人,达州市科普作家协会理事。虽年近古稀,却驽马狂奔,锐不稍减。擅长文艺评论、餐饮文章和人物传记。著有《达州美食》《游历四方话美食》《那人、那事》。

20世纪70年代演出的京剧《佘赛花招亲》,从左往右:陈惠华饰佘赛花,李智勇饰佘老令公,邓强俊饰杨继业,向本福饰杨洪。

达县地区京剧团发展简略:1928年,范绍曾为庆祝吴佩孚(直系军阀首领)56岁寿辰,请来重庆宋菊仙京剧班,在县城演寿戏三天,为达州首次京剧演出。

1936年,福顺班因抗日战争从湖北荆州经宜昌、万县、梁平到达城定居演出,班主为熊茂卿,改称“复兴京剧社”。1937年,陶利州班从湖北沙市来达演出;不久,班主患病去世,部分演员加入福顺班。

1938年,王玉堂一家及王少泉等10余名演员分别从武汉等地来达,以熊、王二姓艺人为主组建成“难民广明京改社”,以达县为中心,到宣汉、渠县等地流动演出。

1950年,“达县京剧改进社”成立,社长为熊长宝(熊茂卿之子)。1951年,京改社奉调到南充成立川北行署文工团二队(京剧队)。达城湖北同乡会的钱寿山串联况余恷、刘永芝等达城28名京剧票友组成“业余京剧社”,世称“二十八星宿”,不时演出京剧折子戏,延续京剧演出。

1952年4月,由南充回达的原福顺班10多名演员,与达城业余京剧社再次组建“达县京剧改进社”,以“金、钱、高”三人最为知名。

金佩文(1917—1993年):女,文、武生,老生,文武全才。1936年来达,1952年任京改社社长,1953年任渠县京剧团团长。老生戏能唱《四郎探母》《辕门斩子》等,文小生戏能演《豆汁汁》《临江驿》等,武生戏能演一般男演员难以完成的《三奔铁公鸡》,连续翻35个“旋子”亮相都不喘气。在演《白水滩》《周瑜归天》时,飞脚上高台,“蹒子”翻下,摔、打、跌、扑,铜棍飞舞,令人眼花缭乱,掌声不绝。新中国成立后,金曾任达县(市)政协委员。

钱寿山:男,湖北武汉人,抗战期间来达,饰演丑角、彩旦、麒派须生等,曾任渠县京剧团副团长。

高云奎(1891—1975年):女,坤角(指女性演员在舞台上扮演男性角色)花脸。八岁随父学艺,1937年来达,1953年任渠县京剧团副团长,1960年任专区艺校教师。她系小脚女性,身着戏装、足蹬自备特制绣花厚底靴,表演自如,不带女相,加之嗓音圆润、洪亮、浑厚,念唱做打俱佳,令戏迷为之倾倒。其拿手好戏除包公戏外,还有《锁五龙》《捉放曹》等。她尽心培养青年演员,全团人尊称她“高婆婆”。

1953年夏,京改社因长期无固定演出场所和居住地点,社员们发愤图强,沿河市、三汇演出至渠县县城。10月,渠县人民政府致函达县人民政府,将达县京改社转为渠县职业演出团体,11月又更名为“渠县京剧团”,多次拨款添制服装道具,广发英雄帖,吸引了大批京剧人才加入,并先后招收10余名学生随团学艺,增加新生力量。但凡有演出,场场爆满,声名鹊起,先后奔赴达县、大竹、邻水、重庆、永川、内江、自贡、宜宾、泸州等地巡回演出。1959年,渠县京剧团奉调到达县,改建为“达县专区京剧团”。1972年,更名为“达县地区京剧团”。

达城人热衷于到马蹄街看京剧,许多市民凌晨三四点排队买票。20世纪六七十年代,邓强俊、梁光敏、于淑惠为知名旦角演员,有“京剧三姐妹”之说。

1966年前后,京剧团一年至少有七八个月时间下乡演出,演员们不辞辛苦,背负行李,跋山涉水,肩挑道具,手提油灯,深夜穿行在荆棘丛生的大山中,有时迷路找不到方向,转了一个大圈,从起点出发又转回到起点。每次演出都十分辛苦,一天演三场,有时不卸装就从这场赶到那场。他们走遍了达县所有区乡,毫无怨言。

达县地区京剧团先后招收了四批青少年演员,经培训成为京剧人才。演员阵容强大,实力雄厚,行当整齐,旦角演员先后有:王素云、白小云、李文燕、邓强俊、梁光敏、于淑会、邹基福、熊春英、石昌荣、陈会华、龚先惠、程金玉、唐国尧、刘德祥、王光红、邓先华、杨益群、张秋文、刘以淑、吴忠明、李玲、张雄、蒲祖惠、王燕等。

京剧旦角:是京剧中扮演女性一类角色的总称。旦角又分为正旦(青衣)、花旦、花衫、刀马旦、武旦、老旦等。

王素云:青衣,1931年生,唱腔柔美,端庄优雅,独具风韵。有两个国民党军官同时追求她,王素云均不答应,军官便刁难戏班。王无奈只好答应其中一个军官,另一个军官便恼羞成怒,在她演出间隙喝水时,在茶水里下毒药,毒瞎了她的一只眼睛。王美丽不再,最终被抛弃。王受此打击,仍没放弃京剧表演,化妆后瞎眼被掩盖得如同好眼一般。她喜欢饰演受苦难的青衣旦人物,特别是秦香莲,唱腔中的哀怨愤懑之情令人动容。

白小云:青衣兼刀马旦,1932年生,河南开封人,幼时家贫,8岁便跟随师父学艺。白小云扮相俊美,嗓音纯正,还有一身武功,是当地名角。饰演《十三妹》大破能仁寺,《白蛇传》水漫金山,武打戏令人眼花缭乱。解放初期,白小云搭戏班成都演出,被渠县京剧团发现,特邀她参加渠县京剧团。白不负众望,唱红川东小城。

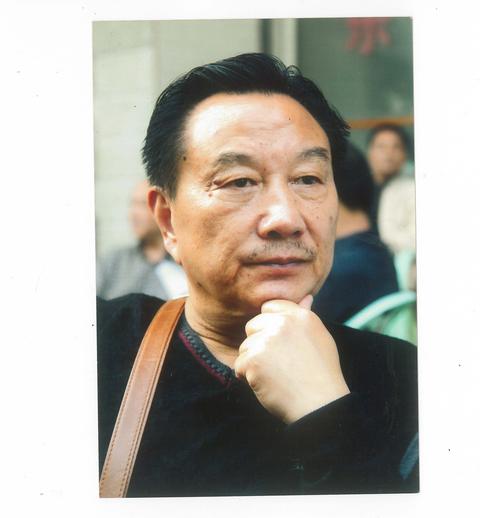

邓强俊:老旦、须生,(1939—2022年)生于重庆,曾任达县地区京剧团团长、北京市京剧院四团团长。邓从小爱好京剧,拜重庆名师学戏,随戏班到贵州、云南等地巡演。经重庆京剧人士推荐,1956年参加渠县京剧团。邓身材高挑,嘴唇略厚,线条分明,虽是女性,但化妆后的扮相却有着男人一样的阳刚之气,特别适合在样板戏中饰演英雄人物形象。

邓强俊唱念做打俱佳,文武全才,饰演的老旦吐字清楚、喷口有力、行腔流畅、韵味醇厚、中气充沛,穿云贯石。20世纪五六十年代,邓强俊在剧团演出挑大梁,饰演《狸猫换太子》寇珠、《杨家将》杨继业、《黄飞虎反五关》黄飞虎、《杨门女将》佘太君,《岳母刺字》岳母等,现代京剧《沙家浜》阿庆嫂、《海港》方海珍、《红灯记》李奶奶等,均是主要角色。

20世纪70年代后期,邓强俊调到北京工作。在京期间,家乡人若去找到她,她总会给予力所能及的帮助。

梁光敏:武旦,1944年生,达城人,曾任达县地区京剧团副团长。1952年考入达县京剧改进社,拜金佩文为师,学文、武生,老生。11岁登台演出《哪吒闹海》,把小哪吒演得活灵活现,每次演出,连续翻出40多个功夫前桥(软翻),博得满堂喝彩。常与于淑惠表演《小放牛》《武家坡》等折子戏。

1957年,梁光敏改学武旦,练就京剧特殊技巧,对武器的抛、掷、踢、接等表演极具观赏性。1960年参加全地区京剧会演,主演的剧目有《红桃山》《岳母刺字》等,《白蛇传》饰演白蛇的武打戏(下山、盗仙草、水漫金山)。因爱人是南充京剧团演员,梁1983年调到南充京剧团,承包剧团一年多。1985年京剧团撤销后,梁调到文化局工作直至退休。

梁光敏侠义心肠,豪爽大方,乐于助人,人缘关系口碑较好。

于淑惠:青衣、花旦,1942年生,湖南长沙人,父亲爱好京剧。12岁考入渠县京剧团,随团学艺。当年,于淑惠受不了练功之苦,私自出逃,被师父追回。于淑惠演出人物有《武家坡》王宝钏、《红鸾喜》金玉奴、《状元媒》柴郡主、《追鱼》鲤鱼精、《红娘》红娘等。于淑惠饰演的正旦台风优美,扮相极佳,嗓音圆润,唱腔婉转妩媚。表演的花旦清秀美丽、灵敏乖巧。

于淑惠退休后,一直在达州坚守京剧的精神家园。2003年,她与京剧界的同行及达州票友组建梨园坛茶社,着京剧服装登台表演。如今,83岁的于淑惠仍参加老干部局京剧队,不时进行惠民演唱。

龚先惠:1948年生,老旦,I959年考入重庆京剧团学生训练班,学习花旦,一年后,改学老旦,跟着厉颜芝学戏。训练班毕业后,留在重庆京剧团当演员,先后出演现代京剧《奇袭白虎团》朝鲜阿妈妮、《红灯记》李奶奶、《沙家浜》沙奶奶等。1971年,为照顾夫妻关系调到南江工作,因南江无京剧团,安排到南江川剧团工作。1973年,又调到达县地区京剧团。恢复传统戏时,出演《杨门女将》佘太君,《岳母刺字》岳母等。1979年,重庆京剧团应邀来达交流演出,龚先惠与重庆京剧团厉家班的师兄妹同台演出《大登殿》获得好评。1991年,全国中青年演员电视大赛四川赛区,龚先惠演出《遇皇后》,获得最佳演员奖。

刘以淑:武旦,1963年生,1975年考入达县地区京剧团学艺,主要演出有《穆桂英挂帅》穆桂英、《三打陶三春》陶三春。1986年,刘参加四川省戏曲青少年演员比赛,在《盗仙草》中饰演白蛇获得表演一等奖,次年参加全国京剧青年演员电视大奖赛获得武旦第三名。

蒲祖惠:1962年生,武旦,1975年考入达县地区京剧团,师承程宏龙、梁光敏、余淑惠、张一军、童培修等学艺。主要演出的剧目有《红娘》《杨排风》《花田错》等。1986年,在《武松打店》中饰演孙二娘,获得四川省戏曲青少年表演三等奖。

蒲祖惠尊重师长,勤奋好学,敬畏职业,有一次演出《武松打店》,扮演武松的演员失手用匕首戳破了她的鼻孔,鲜血长流,她不顾疼痛,仍以饱满的热情坚持将戏演完后才到医院治疗,其敬业精神受到领导、同行及观众的交口称赞。

结束语:2001年,达州市京剧团与川剧团、歌舞团、杂技团合并,组成达州市艺术剧院,后更名为达州市文化艺术中心。原达县地区京剧团的那些旦角演员先后退休,为坚守京剧阵地,参加老干部局京剧队,由京剧老旦演员王光红任队长,每周二、四演练,不断参加社会公益演出活动,或到学校教小学生演戏,传承国粹京剧。那曾经使人荡气回肠的京腔京韵,因他们的坚持,仍飘荡在巴山渠水、回荡在人们心间。