晓度 摄

醪糟,由糯米和酒曲发酵而成,也叫米酒、甜酒。《周礼》称之“醴”,唐代诗人白居易的“绿蚁新醅酒”,指的正是醪糟,中医称其有温补气血之效。作为一种药食同源的传统饮品,不仅好喝还健康,用料日常,做起来也不费事……总之,醪糟是个宝。

上小学时,每周五放学回家路上,与周遭同学结伴而行,我毫无例外地提着几袋五毛钱一包的辣条,且必须在回家前“消灭干净”。通常走出校门口不多远,就吃得兜干净、油满嘴,渴了怎么办?乡村路上多水井,我用树叶卷一个斗,咕噜咕噜,解渴不须愁。

初夏的一天,同学王大胖的婆婆来接他放学,老人家的背篼里装着用蒸布罩住的尚在发酵的醪糟,气息香甜,丝丝缕缕,若有若无……我和小兰天生嗅觉灵敏,一嗅便知,但我们都很知趣,谁也没有提。大人经常告诉我们,别人的吃食,若不是主人家主动分享、赠予,小孩子要学会视而不见。

行路的疲累加上吃多了燥辣食物,我在井边敞开肚皮贪婪地喝水时,由衷地感叹道:“这老井水比自家挖的井水好喝!”实心眼的王大胖,轻蔑地搭嘴:“光是井水有啥好喝的,加点糖精、醪糟才好喝呢!喏,我婆婆的背篼里就有醪糟。”明澈的曙光里,“醪糟”两个字很轻易地勾起了白花花、甜丝丝的诱惑……我们齐刷刷看了看王婆婆,又飞快将目光收回。王婆婆狠狠地瞥了王大胖一眼,岔开话题“快走路咯,回去迟了,你们家大人要说你们”。当然,我们小孩子也很识趣,没有为了几口吃食,而死皮赖脸出卖我们接受过文化教育的斯文形象,向着簇集着桑树、槐树和不知名的野花野草的小土坡石阶子迈去。

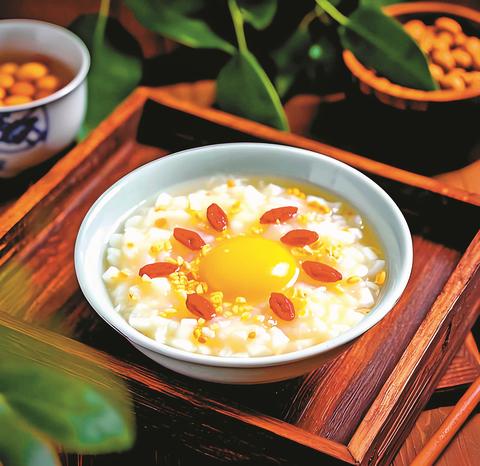

童年走亲戚,若不在饭点儿,客随主便,互不劳烦,又能尽到地主之谊,一碗醪糟开水,配几枚荷包蛋、适量小汤圆,再加几碟肉干豆干,这般待客之道,既不失礼数又透着家常熨帖。您瞧,铁锅里添两瓢清水,放白糖,三两下烧开,再搁一些樱桃大小的汤圆,在锅沿敲碎几枚鸡蛋放入锅中,最后放适量的醪糟,烧开后,迅速起锅倒入碗中。酸甜味醇,令人发馋。那时的我,望着端到面前的热腾腾的醪糟开水,心里却直发愁——好烫啊,啥时才能像鲁智深般豪饮?母亲见状说道:“别着急,等一等。”我不听。九岁的我学不会大人的从容,对着烫嘴的醪糟开水鼓腮吹气,倒像只急躁的雏燕。待第二碗下肚,嘴角衣襟早沾了星星点点的印迹,倒成了甜蜜的勋章。只是,我气鼓鼓的嘴吹个不停,又让其他大人帮忙吹的猴急模样,不知有多臊皮哟……

醪糟不仅是我这个小馋猫的偏爱,也是庄稼人的最爱。在田间地头辛苦劳作的大人们,汗流浃背、口干舌燥,来上一碗冰凉的醪糟水,甭提多美了!若是冷天就喝温热的嘛!老少咸宜,四季皆欢。食之者欢,食之者众,所以母亲也爱酿醪糟。

竹匾里珍珠似的糯米几经搓洗,直至淘米水清可见影。柴灶旁的我,不停添薪加柴,火力全开,火舌猛舔锅底,不多时,蒸汽与糯米香气满室氤氲。蒸熟后的糯米,摊在大簸箕上,莹润如脂,系蓝碎花围腰的母亲拿出大拇指指甲大小的酒曲块,用空酒瓶碾成粉末,再将其抛撒在糯米上,并不停搅拌、揉捏,力求二者充分而均匀地接触……最后,母亲将糯米装入坛中,中间挖出一个小洞,拿一块干净的布蒙住坛口,再盖上坛盖,这便是封坛仪式。母亲庄重的表情和端正的姿势,像是在封印一个闭关的修行者……做好这一切,她带着笑意望着不停探问何时能吃醪糟的我,抛下一句:“别着急,等着吧!”

“别着急,等着吧!”——这一句,是母亲给我从小到大最直白的教诲之一。再复杂的事情,一层一层来,再简单的事情,一步一步做,除了努力,其他的都交给时间。两三天后,一股清冽的酒曲甜香萦绕而来,这是生活第一次用如此生动的例子告诉我“功到自然成”的道理。

多年后,偶然在异乡超市遇见贴着“东柳醪糟”标签的小坛子状的玻璃罐,恍若重逢故人。沸水冲开的刹那,童年的回忆在碗中苏醒,酒香里浮沉着老屋的晨雾、母亲的蓝格子袖口和围腰、储物间幽微的曲香。浅啜一口,竟是穿越二十多年的月光陈酿,甜中带涩,恰似成长本身的滋味,涩中带甜,历历来时路,拥有美好回忆,本身就是一种幸福。忽然懂得母亲那“别着急”的深意——有些等待,原是为了让记忆发酵成生命的酒曲,不懂是因为“不识庐山真面目”,待岁月沉淀才知味,便是“明朝有意抱琴来”。

□朱柳(四川)