乡村的生活,似乎总是离不开石头,石板路、石头地基、石板院坝、石磨、石缸、滴水石、磨刀石……每一块石头都以各自的姿态吟唱岁月的歌谣。想起老屋,就想起那些石头,以及关于石头的故事。

石板路,曾经在乡村是很普遍的。这些石板,大多是从打石场劈出来的,是石匠师傅使用简单的錾子、二锤、大锤等工具,一凿一锤弄出来的,或石条,或石板。祖祖辈辈挑着担子、背着背篼,迈着细碎步子,走过石板路发出“嗨嗨”的加油声和“嘘嘘”的喘气声,留下一串串坚定的脚印和一个个渐行渐远的背影。

老屋前后左右出门都有路,但都是原生态的土路,遇到下雨天出行就很艰难。为了方便行走,父母用背篼、箩筐,从打石场或其他地方,寻找一些废弃的石板或比较规则的石块,在进出的路面上相隔一段距离放一块,连起来就成了石板路。这在严格意义上说不算石板路,只能算跳跳路,但在我们心中,这在当时已经是很奢侈的幸福。

石板路是岁月的浅吟低唱。那些石块、石板看似随意铺就,但弯弯曲曲很有韵味。石块与石块之间,小草旺盛地钻出来,展示其强大的生命力,也把石头包围得很稳固,走在上面更踏实。这些石板路上,有父亲艰难前行的身影,有母亲殷殷关爱的叮咛,有我的彷徨与坚毅;这些石板路上,有父母肩挑背磨的耕耘,有我们兄妹上学、回家的希冀,有一家人前呼后拥的欢愉。踏着这些石板,父母变老了,我走出了乡村、走进了城市。这些场景,始终温暖存续在我的记忆深处,即便离开农村三十余年也难以忘怀。

那时修房屋,都是用石条做地基,堆砌墙体的下部分。阳台的外沿也铺条石,石条上面是阳台,下面是晒坝。下雨天瓦檐滴水的地方,则要安装青石板,防止雨水砸烂晒坝、溅起泥浆。

老屋是瓦房,小时候我最喜欢做的事情就是听雨和看雨。在没有多少活可做的雨天里,躺在床上,或者搭把椅子坐在屋里,静静地听那雨声,滴答——滴答——雨声随着雨点忽轻忽重,时高时低,乍缓乍急,俨然在瓦片上跳舞。躺累了,就起身坐在门槛上,看着雨水沿着屋檐慢慢流下来。雨一滴接着一滴,砸在青石板上,溅起水花。无数的水,声声慢,声声吟,长年累月,就把滴水石砸出或深或浅的水窝,之后雨砸进水窝就像在跳舞,让我一次次感受滴水穿石的魅力。

很曼妙的感觉,是倾听滴水穿石的声音。这滴水的速度随着雨水的大小而缓急,这“滴答——滴答”的声音随着雨水的缓急而强弱,雨小、水慢、声弱,雨大、水急、声强。细细品味,这哪里只是水滴的声音,更是岁月的吟唱。那些声响,穿透了石板,也穿透了心灵,总能给人平添一份生活的力量。

有时,索性站到屋檐下,伸出手,闭上眼睛,让雨点就这样一点一滴砸在手心里,心底就油然而生一种平静。如果雨大了,青瓦屋檐口的雨水就成了线,那沿着屋檐飞泻下来的雨帘就成了一道风景。

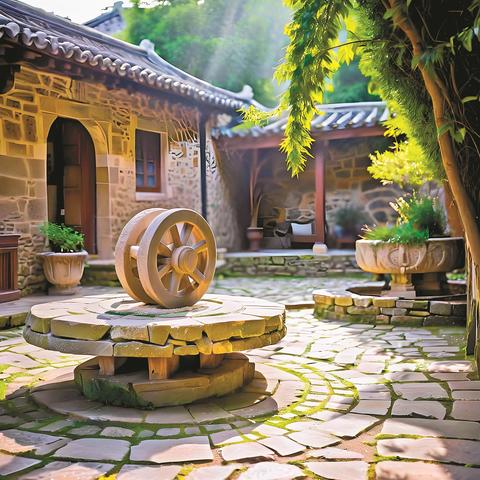

石磨子是老屋不可少的物件,家家户户的前檐、后檐下或灶房里,都有或大或小的石磨子。

石磨子是乡村的音符。这石磨子,从年头到岁尾,总是随着时节的变化,发出“吱嘎吱嘎”的声响,唱着平缓或激越的歌谣:“推磨,推嘎磨,推粑粑,做馍馍……”这记忆深处的歌谣,总在时时回响,平淡的生活也被这歌谣搅动得有滋有味。

石磨一种是大磨,就是碾子,普通家庭使用的都是小磨。石磨分为上下两扇,叫磨盘,中间部分叫磨心,上扇为凹形,下扇中嵌入一截木头楔子链接上盘。在上下磨盘结合面,石匠会凿出“齿岭”,组成交错状,用来磨碎食物。添加所磨的食物叫填磨,磨出的食物就进入下盘的磨槽里。石磨用久了,齿岭就不锋利了,食物就不易磨碎,这时就得修。修磨就是用凿子、錾子,沿着原来的纹路和走向轻轻打磨,让它长出一口“新牙”。

起初需要磨东西时,我们都是到邻居家借用磨子,后来父母请来师傅凿了一盘磨子,安在后阳台。春季,把玉米磨成渣,与稀饭混煮;小麦成熟了,母亲就弄些回来磨碎做新麦粑,小麦晒干后就磨面粉;夏天,又磨玉米;有时磨豌豆、胡豆做凉粉。春节前夕,开始做豆腐、米豆腐和汤圆,这些都得先用磨子磨粉、磨浆。石磨总在不紧不慢地转动,一年四季都有动听的歌,让一家人享受到即熟即吃的时令快意,品味简单而幸福的满足。虽然石磨已渐渐退出历史舞台,但那“吱嘎吱嘎”的石磨声响还是那么亲切。

老屋还有很多石头:石门槛、石水缸、石猪槽、石碓窝、磨刀石……每一件都装满乡愁。

□周汉兵(四川)