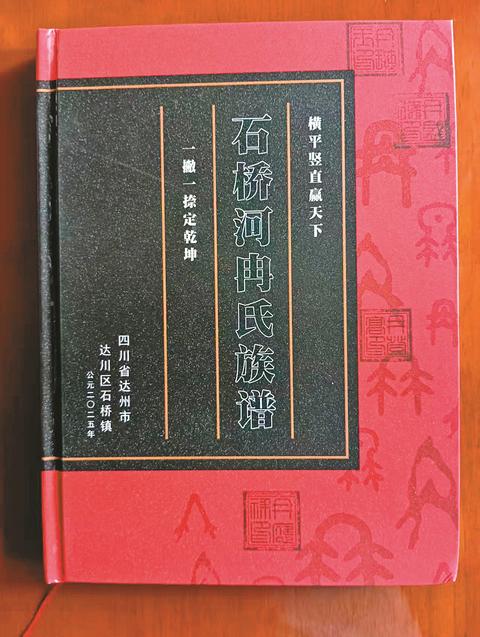

《石桥河冉氏族谱》。

达川区石桥镇的冉氏,自清顺治、康熙年间移民入境近四百年,在这片土地上艰苦创业,繁衍生息,至今已历十四代。

冉姓来源及播迁

冉氏,是一个典型的、多源流的中华姓氏之一。据有关古籍资料介绍,冉氏来源包括:

出自高辛氏。据《元和姓纂》载,帝喾(高辛氏)为炎帝部落联盟首领,其属下联盟由八个部落组成,其中有冉姓。

出自姬姓。据《姓氏考略》《姓氏寻源》载,周文王姬昌第十子季载,受封于冉(一作聃),春秋时被郑所灭,子孙以国名为氏,称冉氏(或说聃去耳为冉)。

源于芈姓。春秋时期,楚国有大夫叔山冉,属于以先祖名字为氏。其后代形成两支:一支仍沿祖姓为叔山氏;一支以祖字为姓,称冉氏。

源自风姓。有史记载,冉姓本为风姓,颛顼生称,称生老童,老童生重黎及吴回。吴回生陆终,陆终生樊、惠连、钱、来言、安季、季连六子。安季为曹姓,曹挟守邾(今济宁邹城),为邾附庸,其支食邑于冉,遂为冉氏。

出自他族。汉时西夷冉族,居于今四川茂县一带,族人以族名为姓(今鄂川湘交界地域土家有此姓)。

古冉国所在地有众多版本,一说湖北荆门,一说河南平舆、开封,四川茂县。

宋末元初,北方冉姓播迁至今安徽、江苏、江西、湖北、湖南等长江中下游各省。明初,山西冉姓作为洪洞大槐树外迁之一,分迁于湖北、湖南、陕西、河南、山东、河北、安徽等地。明末,张献忠屠川,造成川地人口锐减,导致以后的“湖广填四川”,有湖北、湖南之地的冉姓迁于四川、重庆。

清康熙、乾隆年间之后,有河北、河南、山东冉姓闯关东进入东北。如今,冉姓在全国分布较广,尤以四川、重庆两地居多,约为68万人,占全国汉族冉姓人口的49%。据2020年第七次人口普查,冉氏在中国姓氏排第151位,人口数达120.5421万人,约占全国人口的0.08%。

石桥冉氏源流

据《石桥河冉氏族谱》主编冉瑞政提供的《冉氏族谱》记载,石桥河冉氏分为四大房。

禄世房。远祖冉位龙、冉仲林于清顺治、康熙年间,随“湖广填四川”大军,入川落户达县石桥河(今石桥镇)张家场干坝子,与任、何、段结成小湾四兄弟,就地共生,各建基业。冉位龙繁衍至冉应禄,冉应禄成人后与石桥河大户陈家沟陈氏婚配。因陈氏明末遭屠,尚无男丁幸存而断代。由此,冉应禄便携妻迁至陈家沟,成为本房始迁祖。陈家将全部产业,包括三大宅院、百十亩良田和山林全数交予冉应禄打理。始祖妣陈宜人孝德贤能,生育曰聪、曰明、曰睿、曰智、曰德、曰乾(月先)六子,持家主内为冉姓立下汗马功劳。

至嘉庆九年(1804年)前后,繁衍至第四代,因耕读尚武,士农商贾,成效斐然,冉氏成为当地望族,陈家沟名字渐渐淡去,被冉氏取代,成为至今口碑不衰的“冉家沟”。文武传家,扬名乡里。第一代举人冉应禄和第三代冉卓官至五品,冉俊、冉子明双中武举。八面底座双桅杆立于大院,尤其令人称羡。到第四代,人满爆棚,只好分家立业。

曰聪、曰明、曰德留住老宅,曰睿自愿搬上后山,以茅屋岩洞为家,艰苦创业。曰智迁至五里外的涧漕沟,曰乾(月先)迁至街近郊冉家坝,各置田买房、建房,独立创业。延续三代,再分迁锅底滩、官仓坝、付家坝、竹林寺,并各自上街购房经商。至清中晚期,又有钦加五品二人,六品二人,八品一人,武举一人,武生三人,太学生一人。多家陆续外出经商也不在少数。

当年涧漕沟一支北上湖北、陕西安家落户的不少。到第九代,冉氏在石桥已购有不俗族产,有大祠堂一处(石桥九大队冉家柏林),小祠堂两处(冉家沟老宅一处,石桥花市街一处),还有二官房产(族产)一处(烟市街),族产良田数十亩。发至十二代茂字辈,人丁更旺,至今已达四千之众,分布于全国各地,尤以达州、成都、重庆较多。

高世房。冉登高约康熙中期,始迁至石桥河迴龙场瓦石坪落旦建业,置产买田,耕读传家,埋头创业,很快发展到五代。因始迁时间与禄世房同期,两大房的生活习性基本一致,在一百年前两房走动甚密。

德世房。远祖冉学茂、冉盛德,来自何方,不详。据先辈口传和墓碑记载,得知隆字辈高祖冉志德、冉志道在老家四川营山县小桥务农谋生。因天灾歉收,生活维艰,被迫携家带口外出逃荒,用箩筐挑上幼儿,携四兄弟冉占元、冉富元、冉贵元、冉伦元,漫无目的地择地而居,最后在石桥张家场小湾落脚。

当时人生地不熟,无房无田,一大家子难以糊口,有两兄弟去了通江另谋生路,靠开锅罐厂度日。冉伦元曾学过织绸,便以此为业,获得一席之地。由于绸缎之出路不在乡下,于是冉伦元将家搬到繁华的石桥河街道近郊四方井严家湾,兴业绸缎,初见成效,家境发生重大变化,很快育有六男五女。

冉伦元的生意风生水起,获利颇丰,便改织为销,从事绸缎销售,身价倍增。

冉伦元之子冉瑞义搬迁至石桥近郊付家坝吴姓院子后,与禄世房冉月先后代比邻而居,互帮互助,共同经商,情同一家。德世房石桥河支系,繁衍至今已有千余人。

玉世房。始迁祖冉琏玉。据长辈代代相传,结合相关先祖墓碑记载,悉知玉世房远祖从湖北麻城县赶场乡杏塝移民入川,迁至四川东道绥定府(达县),先落户石桥张家场小湾,后因家族人口增长,冉琏玉又迁至绥定府宝芝乡,即达县银山场(银铁)冉家湾、冉家沟。初到银铁根浅力薄,祖产被人所占,数年后,冉琏玉带领四个儿子冉思宗、冉思仲、冉思堂、冉思海,依法收回了祖产。新中国成立后,本房每年清明、春节都要携老带幼回张家场小湾祭祖认亲,世代传承。

自冉琏玉始迁至今十二代,有一千多人,繁衍势盛,成为当地望族。

石桥冉氏名人及慈母录

冉应禄,雍正二年(1724年)生,清举人,正五品。

冉卓,清嘉庆二十一年(1816年)生。禄世房第三代传人,应禄公第五子曰德嫡子。清正五品官(有碑文记载,其夫人称王宜人)。

冉思谅,生卒年无考,达县石桥镇冉家沟人,始迁祖冉应禄第四代孙,以文传家,数年寒窗终获钦加“六品”文官(有碑文为证)。

冉思季,生卒年无考,石桥冉家坝人,明公之子。从小与胞兄思雍一起,勤学苦练,考取武举。

冉裕荣,始迁祖第六子月先公之后,思圣之子。继承文武立业兴家传统,刻苦求学,成年后获清加封修职郎(正八品)。

冉广容,正五品,出生于石桥冉家沟,生卒年无考(有墓碑记录为证)。

冉正棠,字化南,达县石桥河冉家坝人。清朝末年,他投身护国军,凭一腔热血和本事,很快晋升营长,随护国军总司令蔡锷将军挥师讨伐袁世凯,身先士卒。1916年,蔡、袁相继离世,冉化南便率部队参加靖国军,被编入嘉陵道尹陈萌槐师长部下,献身中国民主革命。1917年,靖国军扩军入川,冉化南被委以重任,派往巴中县木门场正直坝,收编旧军阀田颂尧部营长郑启和部。不料郑伪装顺从,设宴招待冉化南及弟冉南生。

宴席中,冉部下马排长察觉有诈,急告冉化南,但为时已晚。郑劝冉化南归降,冉化南至死不从,并劝郑归顺靖国军,以顺民意。郑见冉化南意志坚定,便将二冉一同杀害。

冉熙瑞(1904年-1960年),字小顽,达县石桥河冉家坝人。毕业于达县中学,历任石桥中心小学教员、校长,石桥乡乡长。他桃李满天下,为乡梓教育事业作出了重要贡献。他具有强烈的正义感,1948年,宝善中学两位教师(地下党员)辛国良、刘甫清,被校长、反动党团骨干冯泳川开除,并欲逮捕,小顽先生和原校长王智仙一道,冒险将二人藏于家中,并给路费安排专人护送至渠县,后安全返回重庆。

1949年12月,罗广文111军一小分队住于小顽先生堂屋内。一天晚上,先生回到家,闻听惨叫声,问明情况,原来是一名新兵不慎将枪栓弄丢,被长官吊在房梁上毒打,先生赶紧予以制止。

《慈母录》是《石桥河冉氏族谱》的首创,以前的族谱都充斥着重男轻女的思想。冉氏族谱推出的《慈母录》中,有三百年前的大德第一慈母陈宜人;有虽无血缘关系,却用一生的爱和付出,塑造了高于血缘亲情的慈母谭宗义;有吃苦付出终身无悔的慈母陈定清;有宁愿讨口也绝不耽误子女读书的慈母周维德,等等。

石桥冉氏特在冉氏宗祠增设“慈母堂”,在新编族谱里增设《慈母录》。将名望较高的冉氏先辈母亲平凡而伟大的事迹记录在族谱里,展示于“慈母堂”,成为冉氏族谱最鲜明的一大亮点。《慈母录》的入谱,无疑将成为教育后人的生动教材!